새로운 문물은 이를 지칭하는 말과 함께 등장한다. 개항 이후 외래 문물이 물밀 듯 밀려오며 이를 나타내기 위한 수많은 근대 신어가 생겨났다. 그중에는 그 쓰임이 계속 유지되어 오늘날에 이른 것도 있지만, 짧은 기간 쓰이다가 사라진 것도 적지 않다. 쌍안경을 뜻하는 ‘쌍통(雙筒)’, 벽돌을 뜻하는 ‘연화석(煉化石)’, 오르골을 뜻하는 ‘팔음합(八音盒)’, 기압계를 뜻하는 ‘청우의(晴雨儀)’ 등은 개항 초기 문헌에 쓰였지만 이내 사라진 단어들이다. 반면, ‘연필(鉛筆)’, ‘완구(玩具)’, ‘신문지(新聞紙)’ 등의 근대 신어는 일상어로 자리 잡아 지금도 널리 쓰이고 있다.

▲ <그림 1> 1927년 5월 4일 자 『조선일보』에 실린 가람 이병기의 글: ‘뿡뿡이차(자동차)’,

‘땅ㅅ감(토메이토)’, ‘불수레(긔차)’ 등 통속적으로 만들어진 신어와 ‘한글(정음)’, ‘홀소리(모음)’ 등

학술적 목적에서 인위적으로 만든 신어의 예를 제시하였다.

100년 전 한국어에 새롭게 등장한 단어들은 외국어에서 유입된 차용어가 주를 이루었는데 차용 경로 및 방식에 따라 몇 가지로 유형화할 수 있다. 차용어는 일단 원어의 종류에 따라 중국어 차용어, 일본어 차용어, 영어 차용어 등으로 분류된다. 서구의 문명을 아직 한문 서적들을 통해 받아들이던 19세기 말까지는 중국의 근대 신어가 국내로 유입되는 경향이 있었지만 20세기로 들어서며 일본어의 영향이 급증하였다.

근대 산업 문명의 상징이라고도 할 수 있는 기계식 시계는 개항 초기에는 중국어 차용어로 주로 쓰였다. 중국에서는 정각에 종이 울리는 시계에 ‘종(鐘)’을 붙여서 ‘괘종(掛鐘)’, ‘좌종(坐鐘)’과 같이 불렀는데, 개항 초기 한국 문헌에서도 해당 표현들을 확인할 수 있다.

▲ <그림 2> 『황성신문』 1903년 8월 13일 자에 실린 송미상점(松尾商店) 광고:

‘특별한 물건(別物件)’의 목록에 ‘괘종’과 ‘좌종’이 제시되어 있다.

‘거는 시계’라는 뜻의 ‘괘종’은 오늘날의 벽시계에 해당하고 ‘앉아 있는 시계’라는 뜻의 ‘좌종’은 오늘날의 탁상시계에 해당하는 중국어 차용어이다.

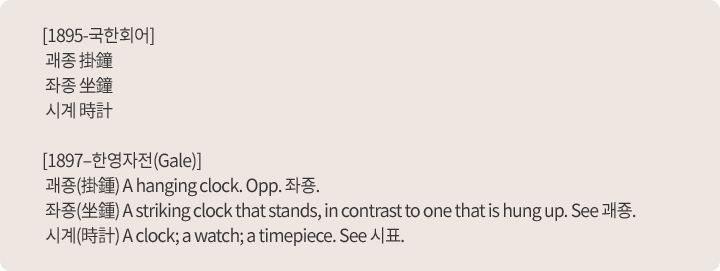

한편, 일본에서는 종이 울리는지의 여부와 상관없이 ‘시계(時計)’라는 표현을 사용했는데 이 역시 19세기 말부터 한국어에 차용되어 쓰였다. 다음과 같이 19세기 말의 이중어 사전에 ‘괘종’, ‘좌종’, ‘시계’가 등재된 것을 볼 수 있다.

‘괘종’과 ‘좌종’이 쓰임을 유지하는 가운데 ‘시계’는 그 세력을 점점 확장해 갔다. 1920~1930년대가 되면 일본어에서 차용된 ‘괘시계(掛時計)’, ‘치시계(置時計)’가 쓰이기 시작해 중국어 차용어와 일본어 차용어가 공존하는 양상을 보였다. ‘괘시계’는 ‘괘종’의 유의어이고 ‘치시계’는 ‘좌종’의 유의어이다.

그 밖에도 ‘회중시계’, ‘몸시계’, ‘팔뚝시계’, ‘손목시계’, ‘전자시계’ 등과 같이 ‘시계’는 여러 합성어를 이루며 영역을 넓혀 갔다.

▲ <그림 3> 1930년대 신문에 실린 시계 광고

하지만 일본어 차용어의 세력이 커졌다고 해서 중국어 차용어들이 그냥 사라진 것은 아니었다. 중국어 차용어 ‘괘종’과 일본어 차용어 ‘시계’가 결합된 ‘괘종시계’가 오늘날까지 그 쓰임을 유지하고 있는 것처럼, 20세기 전반기에 공존하던 유의어들은 서로 세력 경쟁을 하는 한편 결합하여 새로운 합성어를 이루기도 했다.

근대의 신어는 차용 경로에 따라서도 분류가 가능하다. 원어에서 한국어로 직접 차용된 경우가 있는가 하면 원어에서 다른 외국어를 거쳐 한국어로 간접 차용된 경우도 있었다. 전자를 직접 차용어, 후자를 간접 차용어라고 부른다.

영어의 ‘Coffee’를 한국에서 ‘가배’라고 불렀는데 이는 중국어에서 ‘Coffee’의 발음을 따 만든 ‘咖啡’를 한국식 한자음으로 읽은 것이다. 이 경우 ‘영어→중국어→한국어’의 경로로 차용이 이루어진 것이므로 ‘가배’는 간접 차용어로 분류된다. 영어의 ‘Lemon’이 중국어의 ‘檸檬’을 거쳐 한국어에서 ‘영몽’으로 쓰인 것, 영어의 ‘Whiskey’가 중국어의 ‘惟斯吉’을 거쳐 한국어에서 ‘유사길’로 쓰인 것도 간접 차용의 예이다.

간접 차용의 경우 매개가 된 언어가 중국어인 경우도 있었고 일본어인 경우도 있었다. 일본에서는 ‘Coffee’를 ‘코ー히ー(コーヒー)’라고 불렀는데 한국에서도 이를 받아들여 ‘코히’로 쓰기도 했다. 이 경우 ‘영어→일본어→한국어’의 경로로 간접 차용이 이루어진 것이다. 20세기 전반기 한국에서 레몬을 ‘레몽’으로 쓰거나 위스키를 ‘우이스키’로 쓴 것도 영어 원어에 대한 일본식 발음을 채용한 것이므로 간접 차용에 해당한다.

이처럼 중국어나 일본어를 매개로 간접 차용이 이루어지는 한편 영어로부터 직접 차용도 이루어져 ‘커피’, ‘레몬(레모네이드)’, ‘휘스키’ 등의 표현이 쓰이기도 했다. 이처럼 외국어가 다양한 경로로 차용된 결과 20세기 전반기 한국에서는 수많은 유의어가 뒤섞여 쓰였다.

▲ <그림 4> 『조선일보』 1931년 8월 23일 자 기사: 미국과 브라질의 소맥 및 커피 무역에 관한 기사로,

제목에서는 커피를 ‘珈琲’라고 쓴 반면 본문에서는 ‘커피’라고 썼다.

근대의 신어가 모두 이처럼 외국어로부터의 차용을 통해 새롭게 만들어진 것만은 아니었다. 일부의 경우는 이전부터 쓰이던 단어가 새로운 뜻을 갖게 되며 근대 신어로 재탄생되기도 했다. ‘비누’가 바로 그런 예이다. 오늘날 ‘비누’라고 불리는 서구의 신문물이 수입되기 이전, ‘비노’로 불리던 전통적 비누는 팥이나 녹두 등의 콩류나 쌀 등의 곡류를 맷돌로 갈아 껍질을 벗기고 다시 곱게 갈아 체에 쳐서 만든 가루를 뜻했다.

재래식 비누인 ‘비노’는 18세기 중엽 어말 모음 음성화로 ‘비누’가 되었다. 19세기 말부터는 서구와 일본의 신식 비누가 전래되면서 콩류나 곡류를 갈아 쓰던 세안 문화에 변화가 생겼다. 유지(油脂)에 수산화나트륨을 섞은 뒤 굳혀 만든 서구의 비누가 수입되기 시작한 것이다. 신식 비누가 수입되어 점차 쓰임이 확대되었지만 여전히 재래식 비누도 사용되었는데, 당시 ‘비누’는 재래식 비누와 신식 비누 모두를 지칭했다. 신식 비누를 지칭할 경우 ‘왜비누(倭비누)’로 쓰기도 했고, 일본어 차용어인 ‘석감(石鹼)’으로 쓰기도 했다. 그리고 이 시기부터 재래식 비누를 ‘팟비누(팥비누)’라고 부르기 시작했는데 이는 ‘비누’가 중의성을 띠게 되었기 때문이었다.

▲ <그림 5> 1920년대 신문에 실린 비누 광고: 한자로 ‘석감’으로 쓰고 그 독음을 ‘비누’로 달았다.

일본어 차용어 ‘석감’은 얼마간 쓰인 뒤 사라졌고 재래식 가루비누를 뜻하던 ‘비누’가 현대인의 일상품을 나타내는 단어로 정착되었다. ‘왜비누’에서 ‘왜-’가 탈락된 것은 비누가 더는 외국의 물건으로 인식되지 않을 만큼 일상화된 결과였다.

어휘의 관점에서 볼 때 100년 전 한국어는 다양한 배경을 가진 수많은 유의관계 신어들의 각축장이었다. 오늘날 우리 생활의 근간을 이루는 어휘들의 성립 과정을 이해하기 위해서는 같은 뜻을 나타내던 많은 신어들의 흥망성쇠에 대한 폭넓은 조사와 연구가 필요할 것이다.

글: 안예리(한국학중앙연구원 부교수)

'우리말을 배우자 > 쉼표,마침표(국립국어원 온라인소식지)' 카테고리의 다른 글

| 실전 국어 표기법 - '하므로'와 '함으로써' (0) | 2021.09.07 |

|---|---|

| 우리말 다듬기 - 공간 나눔 주택은 코리빙 하우스를 다듬은 말 (0) | 2021.09.06 |

| 국어정책 특집 - 김치의 중국어 표기는 ‘泡菜’(파오차이) 대신에‘辛奇’(신치)라고 써요. (0) | 2021.09.04 |

| 우리말 다듬기 - 녹색 정보 기술은 그린 아이티를 다듬은 말 (0) | 2021.08.23 |

| 실전 국어 표기법 - '안'과 '않' (0) | 2021.08.21 |