우리가 흔히 쓰는 말이지만 그 의미와 유래는 잘 모르기 쉽다. 말의 근원을 알면, 그 뜻을 이해하고 사용하는 데에 더욱 도움이 된다. 말의 역사, 나아가 그 나라의 역사와 고유한 문화도 말 속에서 찾을 수 있다. 또 어원에는 신기하고 재밌는, 감동적인 이야기가 숨어 있기도 하다.

다음은 국립국어원 자료와 다양한 학술 논문, 뉴스 보도 기사를 참고해 정리한 우리말 어원의 몇 가지 가설이다.

[ 아름답다 ]

‘아름답다’는 ‘알음’과 ‘답다’가 결합된 합성어로 이해할 수 있다. ‘알다’라는 동사 어간에 ‘-음’ 접미사가 붙은 것이 ‘알음’이다. 접미사 ‘답다’는 ‘충분히 성숙하다’는 것을 의미한다. 따라서 아름답다[알음답다]는 알음이 충분히 성숙하여, 탁월하게 슬기로운 자를 묘사한다고 할 수 있다. 이 어원에 따르면 ‘아는 것’은 아름다움의 전제가 된다. 혹은 ‘아름답다’를 ‘아름’과 ‘답다’의 합성어로 보기도 한다. ‘아름’의 ‘아ᄅᆞᆷ’을 ‘사유(私有)’의 뜻으로 여겨, 중세 국어에서는 ‘개인적인 것’이나 ‘사사로운 것’을 ‘아ᄅᆞᆷ’으로 표기하였다. 따라서 ‘아ᄅᆞᆷ답다’는 너와 나, 인간과 자연의 사사로운 구분을 모두 없애고 하나 되어 상생의 본래 상태를 유지하고 있는 것을 이른다. 중국 서주시대의 점(占)에 대한 내용을 담은 <주역>에서는 천지자연의 본래 모습을 ‘생(生)’이라 했고, 유교경전 <사서>에서는 인간의 본래 모습을 너와 내가 구분 없이 서로 하나 되어 사는 것으로 보았다.

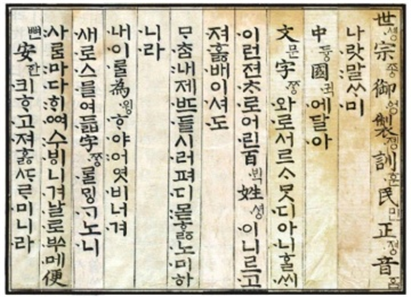

훈민정음 서문에는 '어여쁘다'가 '가엽고 불쌍하다'의 의미로 쓰였다.

지금의 ‘예쁘다’는 15세기의 ‘어엿브다’로 거슬러 올라간다. 이 단어는 ‘어엿-’과 ‘-브-’와 ‘-다’로 분석할 수 있다. ‘-브’는 형용사를 만드는 접미사이고, ‘-다’는 어말에 붙는 어미이다. 그런데 여기서 ‘어엿-’의 정확한 역할은 알 수 없다. 15세기의 ‘어엿브다’는 ‘딱하다’ 또는 ‘불쌍하다’의 의미로 쓰였다. ‘어엿브다’는 ‘어여쁘다’로, 그리고 ‘예쁘다’로 축약되어 쓰이고 있다. 이것이 지금의 ‘아름답다’나 ‘귀엽다’의 의미를 보이기 시작한 것은 17세기 이후로 추정된다. 숙종 24년 과학기술서인 <신전자초방언해>(1698)의 “그 비치 빛나고 조하 가히 어엿브니 (그 빛이 빛나고 깨끗하여 가히 아름다우니)”에서 ‘어엿브다’의 의미 변화를 엿볼 수 있다. 가엽고 가련한 상태는 많은 사람의 동정과 애정을 끌어낼 수 있는 조건이기에, 그것을 기본으로 하는 애처로운 상태 사랑스럽고 귀여운 존재로 바꿔 생각할 수 있다.

[ 감쪽같다 ]

‘감쪽같다’는 말은 어디서 온 걸까? ‘감쪽’은, 소설 <임꺽정>의 “정수리에 감쪽을 붙인 꼴이라는 천생 시골 백정의 딸이야.”에서 보듯 ‘곶감의 쪽’이라는 의미로 쓰이고 있다. 때문에 ‘감쪽같다’를 ‘맛있는 곶감의 쪽을 재빨리 먹듯이 날쌔다’의 뜻으로 설명할 수 있다. 그런데 이런 긴 표현이 ‘감쪽’이라는 하나의 단어로 줄어들 수 있는지 의문이 들기도 한다.

먼저 ‘감쪽’이라는 단어가 왜 사전에 실려 있지 않은지를 생각해보자. 혹시 이것이 다른 단어로부터 변형된 어형이기 때문인가 하고 추정할 수 있는데, 그 예가 ‘감접’이 있다. ‘감접’은 ‘감나무 가지를 다른 나무 그루에 붙이는 접’을 뜻한다. 감나무의 접을 붙일 기둥으로는 고염나무를 사용한다. 고염나무의 기둥 대목을 칼로 벗긴 다음, 눈이 달린 감나무의 가지를 붙이고 끈으로 감아 두면 ‘고염나무’와 ‘감나무’의 수액이 합쳐져 접이 붙는다. 접을 붙인 다음 해에는 두 나무가 밀착되어 접을 붙인 표시가 나지 않는다. 그래서 ‘감접을 붙인 것처럼 흔적이 없는 상태’를 ‘감접같다’라고 표현한다.

감나무 가지를 다른 나무의 그루에 붙이는 '감접'이다.

‘감접같다’는 한글학회에서 여러 어휘를 한국어로 풀이한 사전인 <조선말큰사전>(1947)이나 그 이후의 몇몇 큰 사전에 당당히 실려 있다. 그리고 이들 사전에서는 ‘감접같다’에서 ‘감쪽같다’가 나왔다는 유래 설명까지 곁들이고 있다. 또 20세기 초의 작곡가 김동진(1927) 선생이나 <조선사원만담朝鮮辭源漫談(3)>(1934) 등에서도 ‘감쪽같다’를 ‘감접같다’에서 나온 말로 설명하고 있다.

[ 거덜나다 ]

‘거덜’은 조선시대에 사복시(司僕侍)라는 관청에서 일하는 하인을 가리키는 말로, 주로 궁중의 가마나 말에 관련한 일을 맡았다. 신, 또 궁중의 행차가 있을 때는 가마나 말이 가는 맨 앞에서 길을 틔우는 역할도 했다. ‘거덜나다’의 ‘거덜’은 이 직책에서 유래됐다. 거덜은 비록 하찮은 신분이지만, 항상 큰소리로 사람을 몰아세우니 자연히 우쭐거리며 몸을 좌우로 크게 흔들고 다니게 됐다. 이 모습에서 ‘재산이나 살림이 흔들려 결단나다’라는 의미가 생겼다. 여기에서 버릇없이 경망하고 도도하게 구는 행동을 나타내는 말로 ‘거드럭거리다’가 생겨났고, 거만한 행동을 나타내는 ‘거드름’, ‘거드름 부리다’, ‘거드름 빼다’, ‘거드름 피우다’ 등의 말이 파생했다.

말과 가마를 관리하는 직책 '거덜'이다. (사진 출처: 드라마 '마의')

단순히 우리말을 쓰고 읽는 것보다, 그것의 파생 역사를 알면 더욱 풍성한 우리말 문화를 만들 수 있다. 특별한 생각 없이 자주 쓰는 말이지만, 종종 그 의미와 유래를 되새겨 보는 시간을 가지는 것이 좋겠다.

한글문화연대 대학생 기자단 10기 김민지 기자

'우리말을 배우자 > 한글문화연대' 카테고리의 다른 글

| 케이팝 가수들의 영어 노래 열풍... 이대로 괜찮은가 (0) | 2023.07.26 |

|---|---|

| 잃어버린 나라의 글자로 시를 쓴 한글 시인 윤동주 (0) | 2023.07.25 |

| 누나, 내 눈아! 광고 속 우리말 언어유희 (0) | 2023.07.22 |

| 환경을 위하면서 우리말도 함께 위할 수는 없을까? (0) | 2023.07.21 |

| [알기 쉬운 우리 새말] 갈등이 풀리면 다시 돌아올 수 있는 등돌림 문화 (0) | 2023.07.21 |