물은 햇빛, 공기와 함께 모든 목숨에게 가장 뺄 수 없는 조건이다. 그러므로 사람은 언제나 물을 찾아 삶의 터전을 잡았다. 그러면서 그런 물에다 갖가지 이름을 붙였는데, 여기서는 먹거나 쓰려고 모아 두는 물이 아니라 흘러서 제 나름으로 돌고 돌아 갈 길을 가는 물에 붙인 이름을 살펴보자.

물은 바다에 모여서 땅덩이를 지키며 온갖 목숨을 키워 뭍으로 보내 준다. 이런 물은 김이 되어 하늘로 올라갔다가 비가 되어 땅 위로 내려와서는 다시 돌고 돌아서 바다로 모인다. 그렇게 쉬지 않고 모습을 바꾸고 자리를 옮기며 갖가지 목숨을 살리느라 돌고 돌아 움직이는 사이, 날씨가 추워지면 움직이지도 못하는 얼음이 되기도 한다. 그처럼 김에서 물로, 물에서 얼음으로 탈바꿈하며 돌고 도는 길에다 우리는 여러 이름을 붙여 나누어 놓았다.

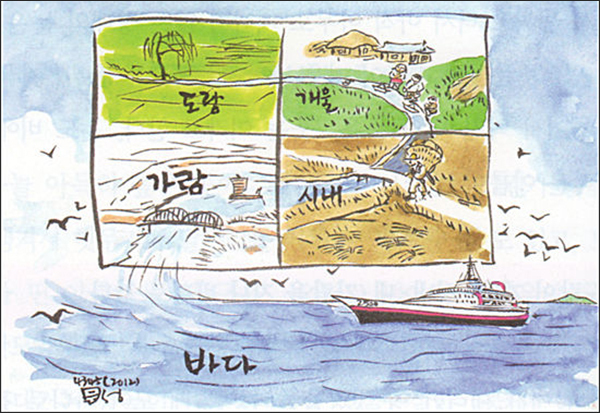

김이 되어 하늘로 올라갔던 물이 방울이 되어 땅 위로 내려오는 것을 ‘비’라 한다. 그리고 가파른 뫼에 내린 비가 골짜기로 모여 내려오면 그것을 ‘도랑’이라 한다. 도랑은 골짜기에 자리 잡은 사람의 집 곁으로 흐르기 십상이기에, 사람들은 힘을 기울여 도랑을 손질하고 가다듬는다. 그래서 그것이 물 스스로 만든 길임을 잊거나 모를 지경이 되기도 한다.

▲ 개울과 가람(그림 이무성 작가)

도랑이 흘러서 저들끼리 여럿이 모여 부쩍 자라면 그것을 ‘개울’이라 부른다. 개울은 제법 물줄기 모습을 갖추고 있어서 마을 사람들이 거기에서 걸레 같은 자잘한 빨래를 하기도 한다. 개울이 부지런히 흘러 여럿이 함께 모이면 “개천에서 용 났다!” 하는 ‘개천’이 된다. 그러나 개울은 한걸음에 바로 개천이 되는 것이 아니라, ‘실개천’ 곧 실처럼 가는 개천이 되었다가 거기서 몸을 키워서 되는 것이다.

개천은 빨래터뿐만 아니라 여름철에는 아이들이 멱 감는 놀이터도 되어 주면서 늠름하게 흘러 ‘내’가 된다. <용비어천가>에서 “샘이 깊은 물은 가뭄에도 그치지 않으므로 ‘내’가 되어 바다에 이르느니…….” 하는 바로 그 ‘내’다. 그러나 내 또한 개천이 한 걸음으로 바로 건너갈 수는 없어서, ‘시내’ 곧 실같이 가는 내가 되었다가 거기서 몸을 더 키워야 되는 것이다.

시내와 내에 이르면 이제 사람들이 사는 마을에서 멀리 떨어져 들판으로 나와, 비가 내리지 않는 겨울철이라도 물이 마르지 않을 만큼 커진다. 그리고 다시 더 흘러서 다른 고을과 고장을 거쳐서 모여든 여러 벗들과 오랜만에 다시 만나면 ‘가람(강)’을 이룬다. 가람은 크고 작은 배들도 떠다니며 사람과 문물을 실어 나르기도 하면서 마침내 ‘바다’로 들어간다.

이렇게 비에서 바다에 이르기까지 물이 흘러가는 길에 붙이는 이름을 살펴보았다. 도랑에서 개울, 개울에서 실개천, 실개천에서 개천, 개천에서 시내, 시내에서 내, 내에서 가람, 가람에서 바다에 이르는 이들 이름이 요즘에는 거의 사라져 가는 듯하여 안타깝다.

그것들이 아마도 한자말 ‘강(江)’에게 잡아먹히는 것이 아닌가 싶다. 가람은 잡아먹힌 지가 이미 오래되었고, 내와 시내, 개천과 실개천까지도 거의 강이 잡아먹고 있다는 느낌을 받는다. 그래서 도랑과 개울만이 간신히 살아 있는 것이라면 참으로 기막힌 일이 아닐 수 없다.

[우리문화신문=김수업 전 우리말대학원장]

'사진이 있는 이야기 > 얼레빗으로 빗는 하루' 카테고리의 다른 글

| (얼레빗 제4887호) 세조와 이순신, 바둑을 좋아했다 (1) | 2023.12.06 |

|---|---|

| 간척농지를 다시 갯벌로 복원시키는 시대 (1) | 2023.12.01 |

| (얼레빗 제4886호) 정인보, '오천년간 조선의 얼' 총독부가 압수 (2) | 2023.11.29 |

| (얼레빗 제4885호) 가장 오래된 상원사의 회장저고리 (1) | 2023.11.27 |

| 김수업의 우리말은 서럽다 6, 우리 토박이말의 속뜻 - ‘값’과 ‘삯’ (1) | 2023.11.25 |