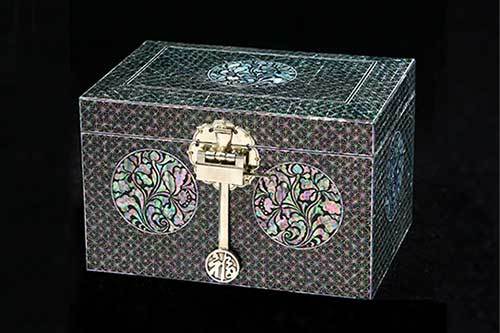

국가유산청의 국가무형유산 가운데는 이 있습니다. 나전장은 옻칠한 기물 위에 무늬가 아름다운 전복이나 조개껍질을 갈고 무늬를 오려서 옻칠로 붙이는 기술이나 그 장인을 말하는데 ‘나전칠기장’ 또는 ‘나전칠장’이라고도 부르지요. 고려시대 이래 중앙 관서에 소속되어 왕실과 조정에 필요한 나전칠기를 만들었습니다. 조선 후기부터는 나전칠기가 대중화하면서 관서에 소속되지 않은 개인 장인도 생겼습니다. ▲ ‘5496_끊음질 작품’, 국가무형문화유산 나전장 보유자 송방웅, 2005, 국립무형유산원 제공 나전칠기를 만드는 과정은, 나무로 기본 틀인 백골(옻칠을 하지 않은 목기)을 짜고 그 표면을 사포로 문지르거나 틈새를 메워 고르게 한 다음 자개를 붙입니다. 그 뒤 연마, 옻칠, 그리고 광내기 과정을 거쳐 완성하지요. 자..