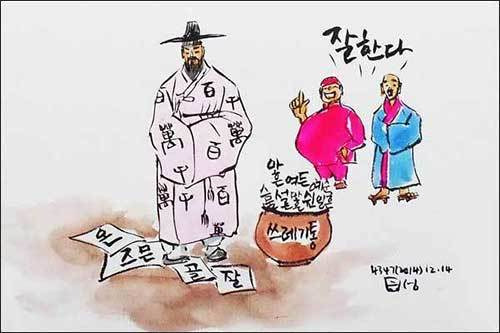

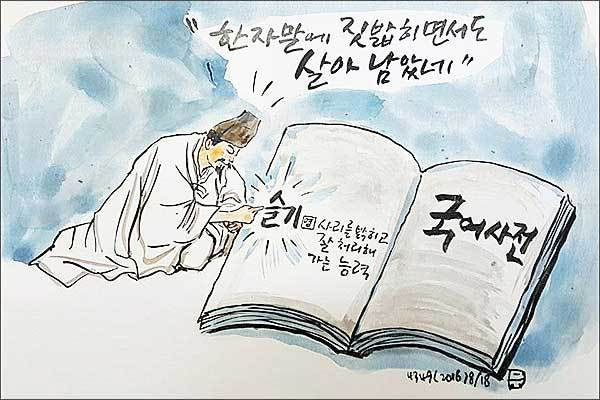

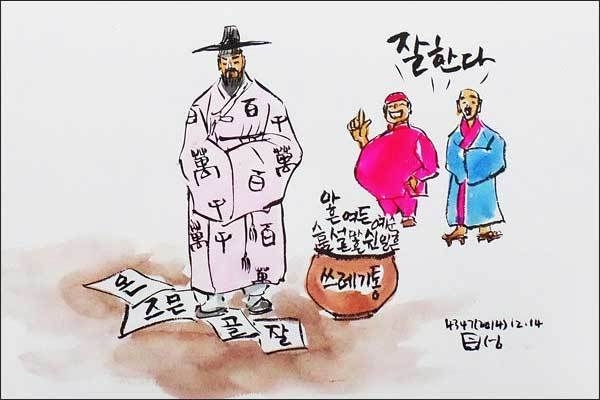

평생을 토박이말 연구에 바치다 지난 2018년 세상을 뜬 김수업 전 우리말대학원장은 “우리 겨레의 삶을 구렁으로 몰아넣은 옹이는 바로 중국 글말인 한문이었다. 기원 어름 고구려의 상류층에서 한문을 끌어들였고, 그것은 저절로 백제와 신라의 상류층으로 퍼져 나갔다. 그러나 그것은 우리말과 맞지 않았기 때문에, 어떻게든 우리말에 맞추어 보려고 애를 쓰기도 하였다. 그래서 한쪽으로는 중국 글자(한자)를 우리말에 맞추는 일에 힘을 쏟으면서, 또 한쪽으로는 한문을 그냥 받아들여 쓰는 일도 서슴지 않았다.”라고 말했습니다. 이런 세월의 흐름에서 우리말은 시달리며 짓밟히고 죽어 나갔는데 헤아릴 수 없이 죽어 나간 우리말 가운데 셈말 곧 숫자만을 보기로 들어 보면, ‘온’은 ‘백(百)’에게, ‘즈믄’은 ‘천(千)’에게,..