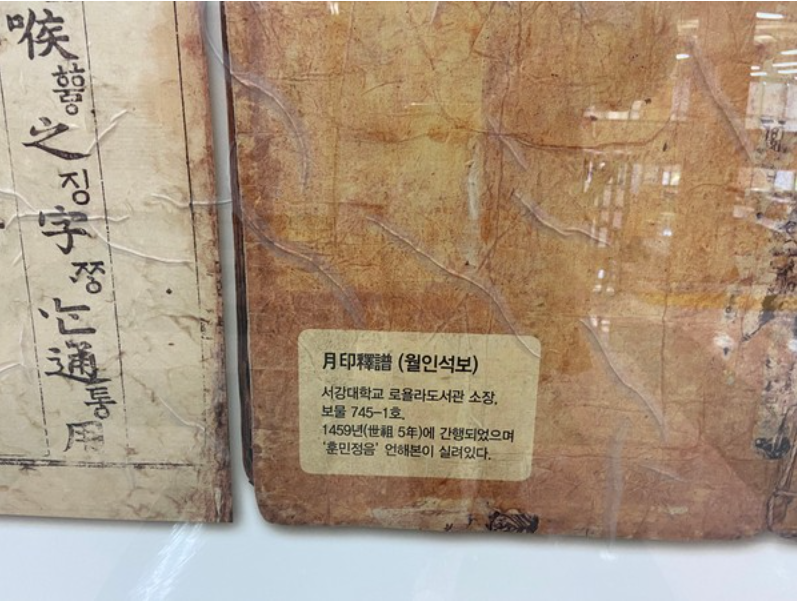

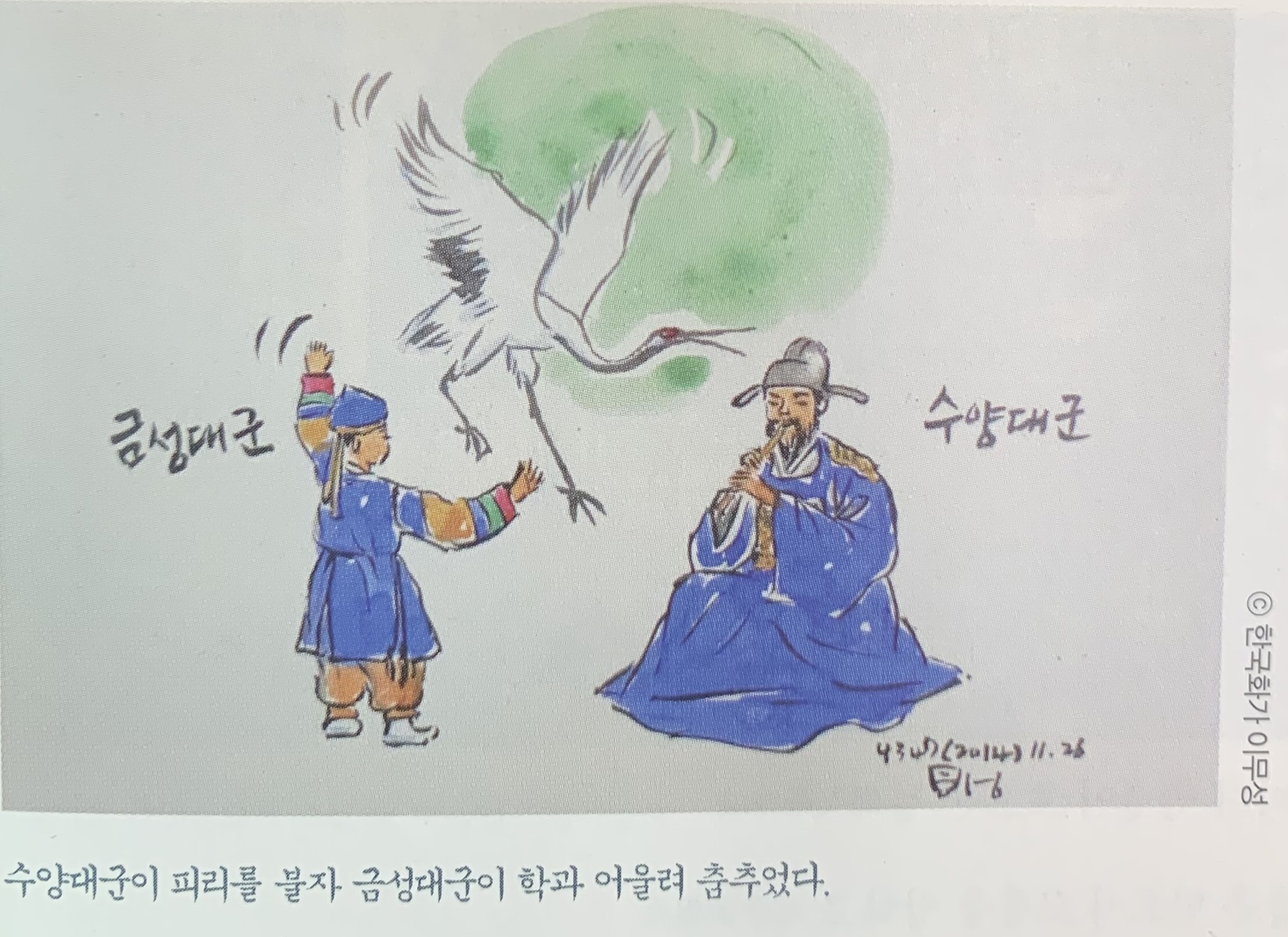

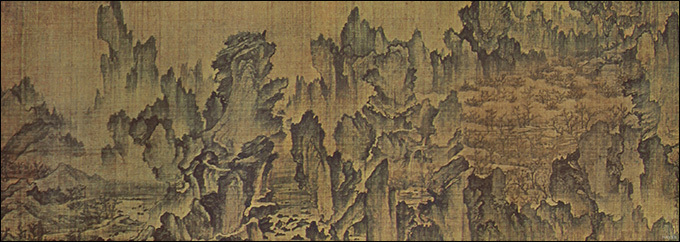

“지중추원사(知中樞院事) 최항(崔恒), 우승지(右承旨) 한계희(韓繼禧) 등 문신(文臣) 30여 인에게 명하여, 언자(諺字) 곧 한글을 써서 잠서(蠶書)를 뒤치게 하였다.” 이는 《세조실록》 23권, 세조 7년(1461년) 3월 14일 기록으로 세조 임금이 한문으로 된 잠서(蠶書)를 한글로 뒤치게 하였다는 내용입니다. ▲ , 조선시대, 종이, 세로: 186.5cm, 가로: 131.8cm, 국립고궁박물관 는 중국 청나라 때 사상가이자 문학가인 당견(唐甄, 1630∼1704)이 정치ㆍ경제 따위에 관하여 적은 책입니다. 이 책에서 당견은 ‘진(秦)나라 때 이래 역대 제왕은 모두 도둑’이라고 했을 정도로 봉건 제도를 강하게 비판하였으며, 경제에 대해서는 은의 사용을 금지할 것과 빈부 격차를 비판하는 내용이 기술되..