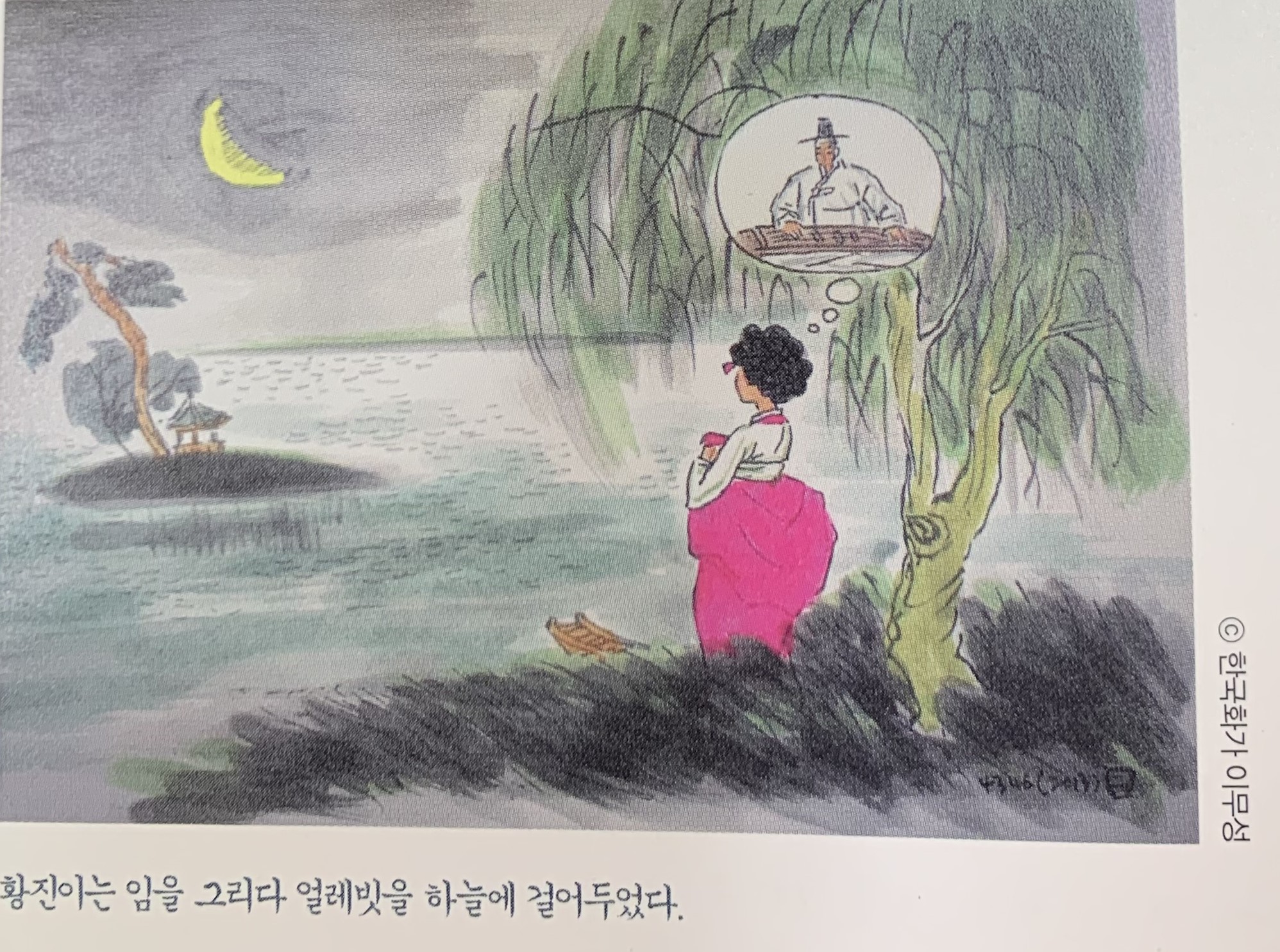

誰斷崑山玉 그 누가 곤륜산의 옥을 잘라서 裁成織女梳 직녀의 얼레빗을 만들어주었던고 牽牛離別後 견우님 떠나신 뒤에 오지를 않아 愁擲壁空虛 수심이 깊어 푸른 하늘에 걸어 놓았네 ▲ 황진이는 임을 그리다 얼레빗을 하늘에 걸어두었다.(그림 이무성 작가) 황진이가 지은 영반월(詠半月, 반달을 노래함)이란 한시입니다. 이제 완연한 가을입니다. 황진이는 하늘에 걸린 반달을 보고 직녀가 견우를 기다리다 지쳐 얼레빗을 하늘에 걸어놓았다고 합니다. 얼마나 기다림이 사무치던지 얼레빗을 하늘에 걸어 견우에게 손짓합니다. 그런가 하면 황진이, 신사임당과 더불어 조선 3대 여류 시인으로 꼽히는 강정일당(姜靜一堂)도 가을을 노래합니다. “어느덧 나무마다 가을빛인데(萬木迎秋氣) / 석양에 어지러운 매미 소리들(蟬聲亂夕陽) / 제철이..