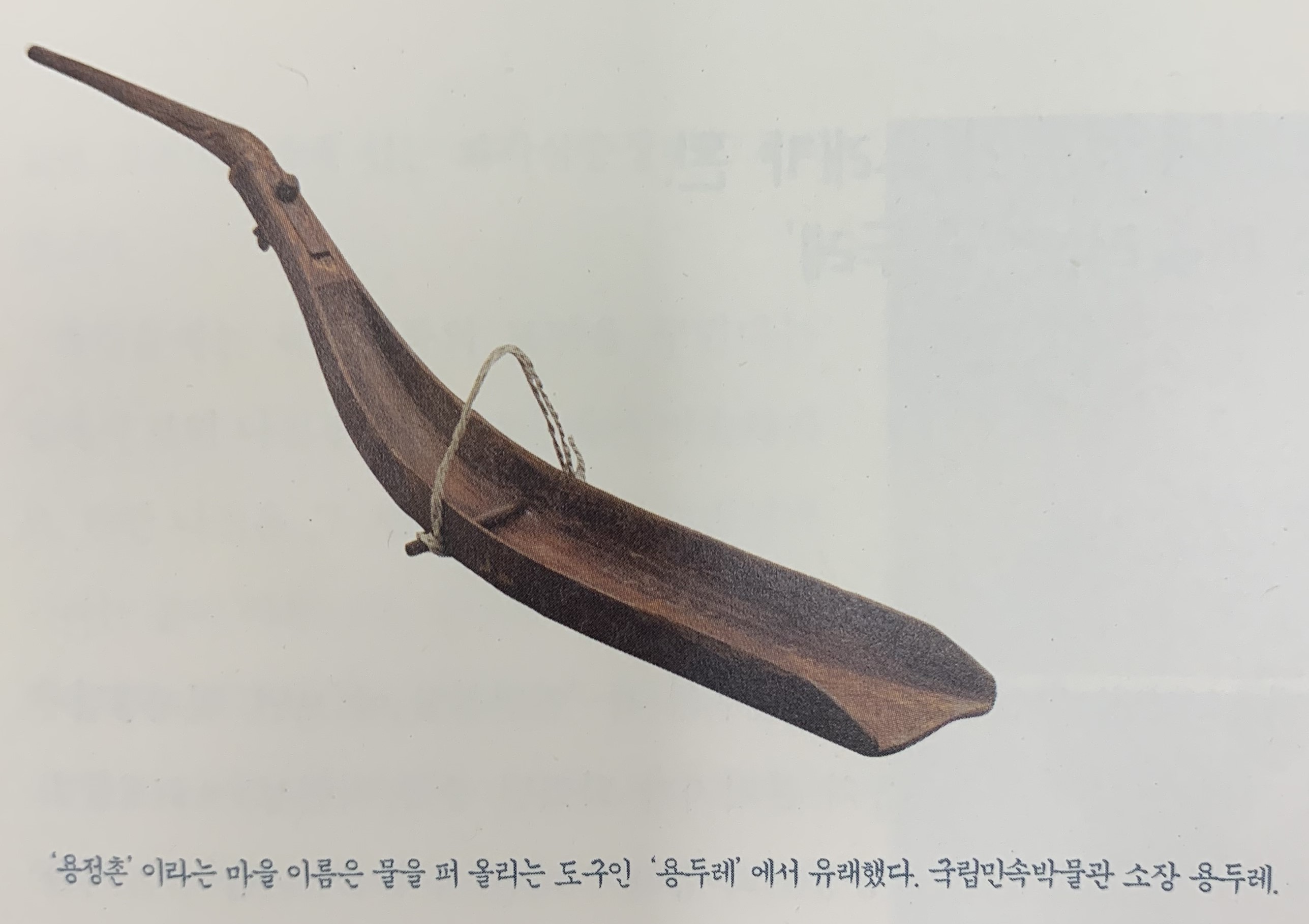

간도 용정촌의 유래가 된 물 퍼올리는 ‘용두레’ 옌볜延邊(연변) 출신 소설가 류원무의 책 『연변취담』에 보면, 일제강점기 우리 겨레가 살며 독립운동의 본거지가 되었던 중국 지린성吉林省(길림성) 동부 간도(間島) 룽징춘龍井村(용정촌)의 유래에 대한 이야기가 나옵니다. 처음 조선인 마을이 생긴 때는 평안북도와 함경북도 이재민이 옮겨와 살기 시작한 1877년이라고 하지요. 그 뒤 1886년 봄, 정준이라고 하는 조선 젊은이가 옛 우물을 발견했는데 물이 맑고 맛이 좋았다고 합니다. 그런데 이 우물이 깊어서 룡드레를 세우고 물을 길어 먹었습니다. 그래서 마을 이름이 ‘룡드레촌’이 되었는데, 학식께나 있다는 사람들이 상의하여 룡드레의 첫 글자인 ‘룡(龍)’ 자에 우물 ‘정(井)’를 붙여 ‘용정촌’으로 지었다고 합니..