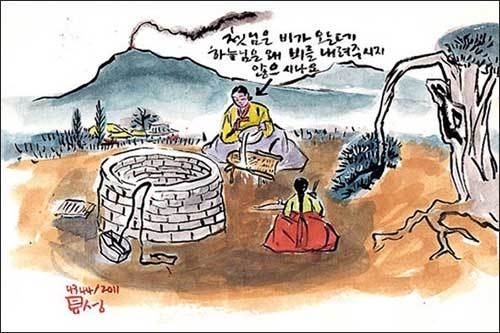

“상이 하교하기를, ‘막 병란(兵亂)을 겪었는데 또 전에 없는 가뭄과 우박의 재해를 만났다. 며칠 내로 비가 내리지 않으면 겨우 살아남은 백성들이 모두 죽고 말 것이다. 백성들의 일을 생각하면 나도 모르게 침식조차 잊고 만다. 지금, 이 재변은 실로 내가 우매한 탓에 일어난 것으로 사직단(社稷壇)에서 친히 비를 빌고자 한다. 해당 조에 말하라.’ 하였다. 예조가 날을 가리지 말고 기우제를 행하기를 청하니, 상이 따랐다.” 이는 《인조실록》 인조 6년(1628년) 5월 17일 기록입니다. 농사가 나라의 근본이었던 조선시대엔 모내기 전인 망종과 하지 때 비가 오지 않으면 임금까지 나서서 기우제를 지냈고, 나라를 잘못 다스려 하늘의 벌을 받은 것이라 하여 임금 스스로 몸을 정결히 하고 음식을 끊기까지 했으며,..