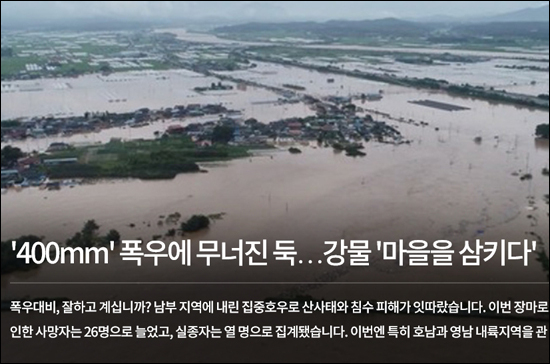

"이제 흙비가 내렸으니 하늘이 내리는 벌이 가볍지 아니하다. 예전에 수(隋)나라 황제가 산을 뚫고 땅을 파며 급하지 아니한 역사(役事)를 하자 마침 하늘에서 흙비가 내렸는데, 일관(日官)이 아뢰기를, ‘토목 공사(土木工事)를 번거롭게 일으키므로 백성의 원망이 ’흙비‘를 부른 것입니다.’라고 하였으니, 지금 숭례문(崇禮門)의 역사가 부득이한 데에서 나온 것이라고는 하지만, 또한 급하지 아니한 역사는 아니겠는가? 하늘이 꾸짖어 훈계하는 것에는 반드시 까닭이 있을 것인데, 경 등은 어찌하여 한마디 말도 없는가?“ 이는 《성종실록》 성종 9년 4월 1일(1478년) 기록입니다. 이런 흙비에 대한 《조선왕조실록》의 기록은 183번이나 나옵니다. 심지어 태종 6년(1406년)에는 동북면(東北面) 단주(端州, 함경남..