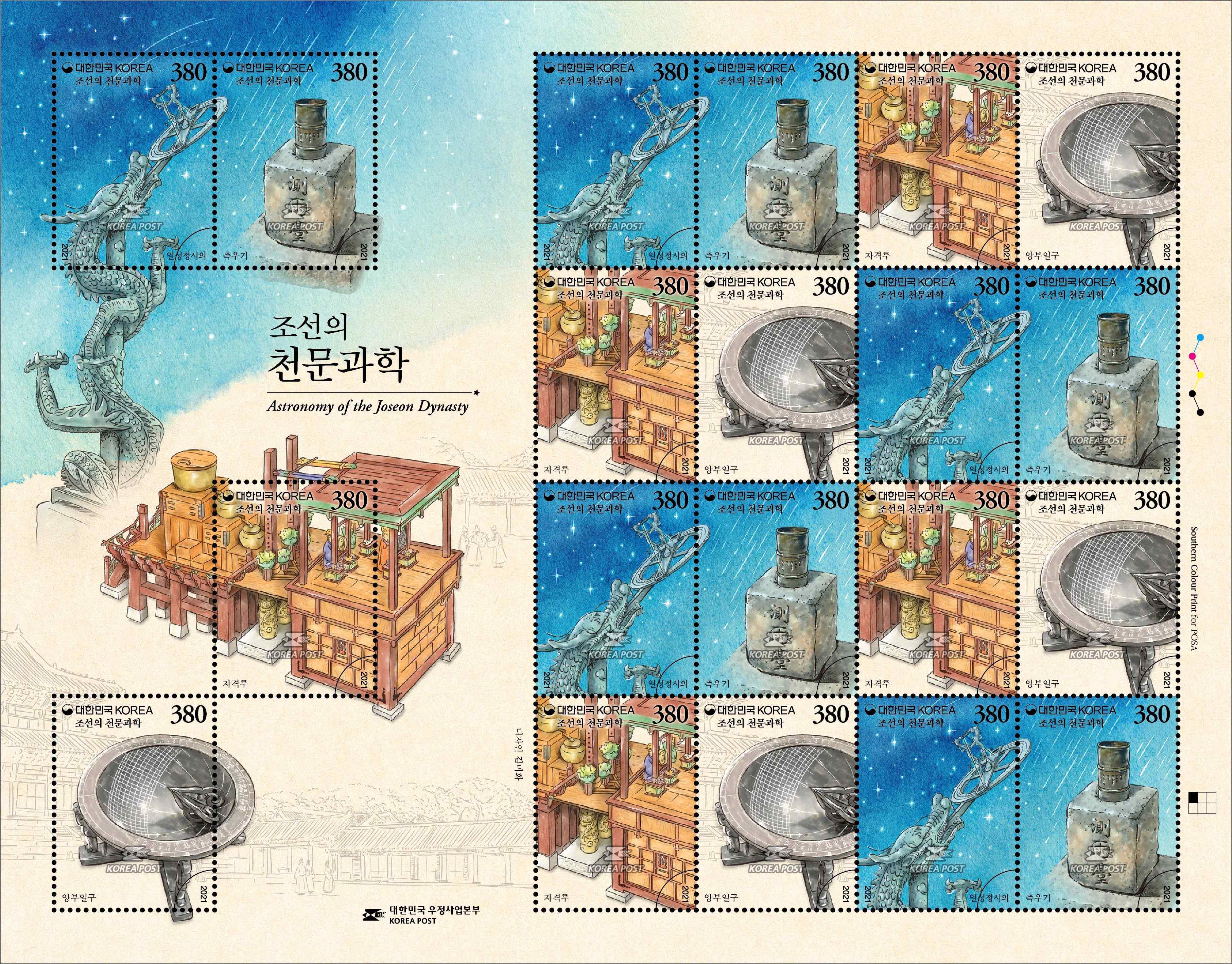

"서울에서는 쇠를 주조(鑄造)하여 기구(器具)를 만들어 이름을 ‘측우기(測雨器)’라 하니, 길이가 1척(尺, 33.33cm) 5촌(寸, 1치의 1/10)이고 직경(直徑)이 7촌입니다. 주척(周尺, 자)을 사용하여 서운관(書雲觀, 천문ㆍ역일(曆日)ㆍ측후(測候) 등을 맡아보던 관청)에 대(臺)를 만들어 측우기를 대(臺) 위에 두고 매양 비가 온 뒤에는 서운관의 관원이 친히 비가 내린 상황을 보고는, 주척(周尺)으로써 물의 깊고 얕은 것을 측량하여 비가 내린 것과 비 오고 갠 때와 물 깊이의 척ㆍ촌ㆍ분(尺寸分)의 수(數)를 상세히 써서 뒤따라 즉시 임금에게 아뢰고 기록해 둘 것이며,“ 위는 《세종실록》 96권, 세종 24년(1442년) 5월 8일 기록입니다. 583년 전인 1442년 조선에서 강수량 측정을 위..