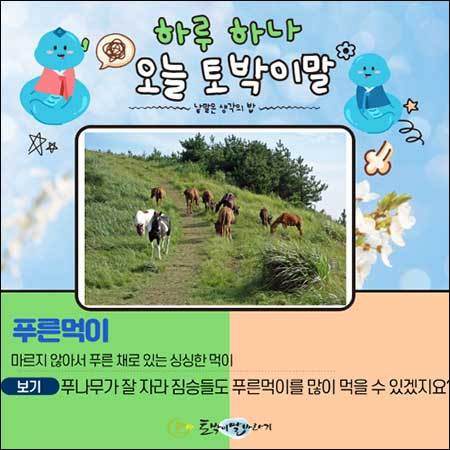

푸성귀: 사람이 가꾼 남새와 저절로 난 나물을 통틀어 이르는 말보기월) 몸에 좋은 푸성귀를 많이 먹어야겠습니다. 제가 토박이말을 알려드리다 보니 졸가리가 서지 않는 말을 갈무리해 주면 좋겠다고 하시더라구요. 풀과 푸새, 나물, 남새, 푸성귀를 좀 가려 달라고 말이죠. '풀'과 '푸새'는 같은 말입니다. '푸새'의 '새'는 '억새'의 '새'와 같은 걸로 보시면 됩니다.뫼와 들에 저절로 난 것이 '풀', '푸새'라면 '풀', '푸새' 가운데 우리가 먹을 수 있는 것은 '나물'이라고 합니다. '나물'에는 뫼와 들에서 저절로 난 것도 있지만 사람이 심어 가꾼 '남새'도 있는 것입니다. 그래서 남새와 나물을 싸잡아 '푸성귀'라고 한다고 보시면 되겠습니다. 우리가 흔히 쓰는 '야채'는 '나물'로 '채소'는 '남..