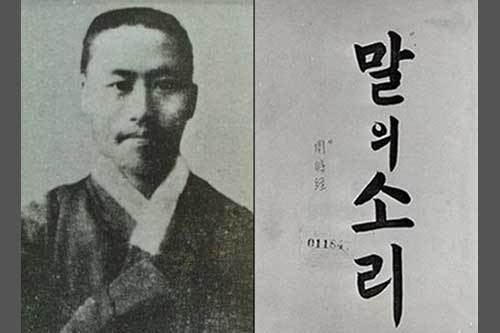

지난 7월 27일은 주시경 선생이 세상을 뜬 지 110주년이 되는 날이었다. 한힌샘 주시경은 우리 민족의 정신이 담긴 우리말과 글을 연구하고 가르치는 데 평생을 바친 국어학자이다. 우리 말과 글을 체계화해 ‘오늘의 한글’을 있게 한 선구자의 역할을 하였다. 우리가 사용하는 한글 맞춤법의 뼈대는 모두 그의 연구로부터 체계화되었다. ‘한글’이라는 이름 역시 주시경이 조직한 ‘국어연구학회’의 우리말 명칭인 ‘배달말글몯음’이 ‘한글모’로 바뀐 데에서 비롯되었다. 주시경의 가장 대표적인 업적인 ‘말모이’는 1910년대 조선광문회에서 전국 각지의 말을 모아 사전을 편찬하려던 작업이지만 주시경의 이른 서거로 중단되고 만다. 관련 내용은 동명의 영화로도 제작된 바 있다. 또한 최초의 순우리말 신문이었던 독립신문을 발..