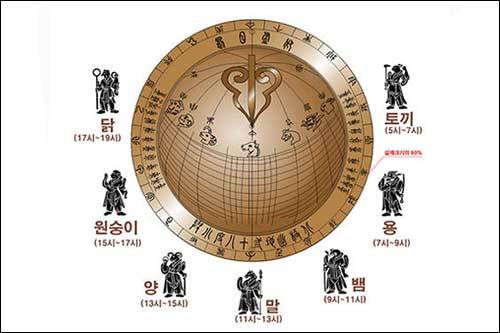

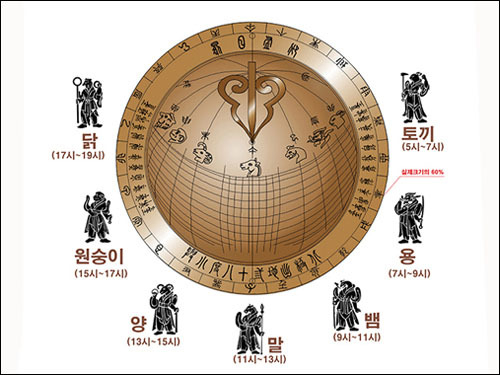

“무지한 남녀들이 시각에 어두우므로 앙부일구 둘을 만들고 안에는 시신(時神)을 그렸으니, 대저 무지한 자가 이를 보고 시각을 알게 하고자 함이다. 하나는 혜정교(惠政橋) 가에 놓고, 하나는 종묘 남쪽 거리에 놓았다.” 이는 《세종실록》 77권, 세종 19년(1437) 4월 15일 기사로 ‘앙부일영(仰釜日影)’으로도 불리는 ‘앙부일구(仰釜日晷)’는 솥이 하늘을 바라보는 듯한 모습을 한 해시계라는 뜻인데 우리말로는 ‘오목해시계’라고 합니다. ▲ 12지신 그림을 넣은 오목해시계 복원가상도(김슬옹 교수) 그런데 이 내용을 보면 글자를 모르는 백성이 쉽게 알 수 있도록 오목해시계 안에 12지신 그림을 새겨 넣어 시간을 잘 알 수 있게 해주었습니다. 다시 말하면 그때 양반들만 알던 한자로 써놓으면 한자를 모르던 백..