높임법의 주체 높임과 객체 높임을 다룬 지난 호에 이어 이번 호에서는 상대 높임을 마저 알아보고 겸양법까지 설명하기로 한다. 상대 높임은 말하는 이가 듣는 이(상대)를 언어적으로 대우하는 범주이다. 주체 높임, 객체 높임과는 달리 상대 높임은 듣는 이를 높이는 것뿐만 아니라 낮추는 것까지 포괄한다. 그래서 ‘높임’이라는 표현이 정확하지 않다고 하여 ‘청자 대우’라는 용어를 사용하는 이도 있다. 이 글에서는 학교 문법의 용어인 ‘상대 높임’을 사용한다.

상대 높임은 일반적으로 네 등급의 격식체와 두 등급의 비격식체로 나뉜다. 격식체에 대해서는 여러 잘못된 설명이 많은데, 정확히 말하면 듣는 이를 대우하는 데에서 틀[格/式]을 엄격히 지킨다는 뜻이다. 즉 듣는 이에 대한 대우의 정도와 의식을 틀에 맞추어 정확히 표현한다는 뜻이다. 비격식체는 이와 다르다. 친밀감을 나타내려는 의식을 반영하여 높임과 낮춤을 느슨하게 드러낸다. 높임과 낮춤 못지않게 듣는 이와의 거리감도 중요한 요소이기 때문에 사이가 가깝다면 높은 사람에게도 때때로 낮춤말을 쓰기도 한다. 여섯 등급의 용어는 명령형 종결 어미를 기준으로 만들어졌다. 명령형 종결 어미가 듣는 이에 대한 높낮이의 의식을 직관적으로 가장 강하게 드러내 주기 때문이다. 이제 여섯 등급의 용어를 보도록 하자.

격식체로는 해라체, 하게체, 하오체, 하십시오체가 있다. 해라체가 가장 낮추는 등급이고 하십시오체가 가장 높이는 등급이다. 해라체는 듣는 이가 자기와 비슷하거나 낮은 사람일 때 쓰이는 상대 높임이다. 종결 어미가 ‘-아라/어라, -다, -(으)니, -(으)냐, -자, -구나’ 등이면 해라체가 된다. 하게체는 듣는 이가 자기보다 낮은 사람이기는 하지만, 듣는 이에 대한 존중 의식을 드러내는 상대 높임이다. 종결 어미가 ‘-게, -네, -(으)ㄴ가, -나, -(으)세, -구먼’ 등이면 하게체가 된다.

하오체는 듣는 이가 자기와 비슷한 위치에 있는 것으로 가정되거나 실제로 비슷한 위치에 있을 때, 듣는 이에 대한 존중 의식을 드러내는 상대 높임이다. 종결 어미가 ‘-(으)오, -소, -(으)ㅂ시다, -구려’ 등이면 하오체가 된다. 하십시오체는 듣는 이가 가장 높은 사람일 때 쓰이는 상대 높임이다. 종결 어미가 ‘-(으)십시오, -ㅂ니다/습니다, -ㅂ니까/습니까’ 등이면 하십시오체가 된다. 하오체와 하게체는 근래에 쓰임이 급격히 줄고 있다.

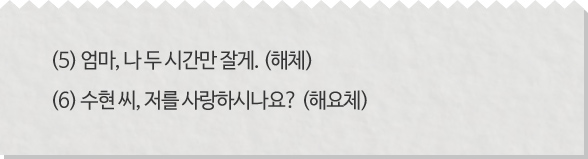

비격식체로는 해체, 해요체가 있다. 해체는 듣는 이를 격의 없이 편하게 낮추는 상대 높임이다. 낮추려는 의식보다는 편하게 말을 하려는 의식이 강한 등급이다. 종결 어미가 ‘-아/어, -지, -네, -(으)ㄴ가, -(으)ㄹ게, -나’ 등이면 해체가 된다. 해체와 하게체는 일부 어미를 공유한다. 해요체는 듣는 이를 격의 없이 편하게 높일 때 쓰이는 상대 높임이다. 듣는 이가 높임의 대상인데 편하게 말을 하고자 할 때 주로 사용된다. 해체 종결 어미에 보조사 ‘요’를 붙이면 해요체가 된다. 거꾸로 해요체에서 ‘요’를 빼면 해체가 되므로, 말을 반(半)만 했다고 하여 해체를 반말체라고 하기도 한다. 일상적으로 낮춤말을 가리키는 ‘반말’과는 의미가 다르다.

일곱째, 겸양법은 남을 높이는 범주가 아니라 자기 혹은 자기가 포함된 집단을 낮추는 범주로서 공손법이라고도 한다. 겸양법은 결과적으로 상대 높임법과 유사한 효과를 거두기는 하나, 겸양법은 개념적으로 높임법과 분명히 구분된다. 겸양법은 선어말 어미 ‘-오-, -옵-, -사오-’나 겸양의 특수 어휘인 ‘저, 저희’ 등에 의해 실현된다.

글: 이선웅 (경희대학교 외국어대학 한국어학과 교수)

'우리말을 배우자 > 쉼표,마침표(국립국어원 온라인소식지)' 카테고리의 다른 글

| 문법 범주(5) (0) | 2020.10.29 |

|---|---|

| 실전 띄어쓰기 - '큰, 작은' (0) | 2020.10.28 |

| 실전 띄어쓰기 - '온, 전, 범' (0) | 2020.10.25 |

| 문법 범주(3) (0) | 2020.10.24 |

| 실전 띄어쓰기 - 헷갈리는 조사 (0) | 2020.10.23 |