우리는 문법의 개념을 다룬 1회와 국어학의 여러 분야를 소개한 11회를 제외하고, 줄곧 형태론, 품사론, 통사론 분야에서 쓰이는 용어들 가운데 학교 문법에서 다루는 항목들을 중심으로 살펴보았다. 마지막 회인 이 글에서 음운론, 어휘론, 의미론, 화용론, 담화론 등 여타 국어학 분야의 주요 용어들을 모두 설명할 여유는 없다. 따라서 이번 호에서는 학교 문법에서는 언급하지 않지만 유용한 용어들인 ‘연어, 분열문’의 개념을 살펴본 후에 학교 문법에서 서술격 조사로 다루는 ‘이다’를 다른 관점으로 살펴보았을 때의 용어에 대해 설명하기로 한다.

문법학계에서 연어의 개념에 대해서는 완전한 정설이 성립되어 있지 않지만, 일반적으로 연어는 한쪽이 다른 한쪽을 강하게 요구하여 연이어 나타나는 두 개 이상의 단어가 의미적으로 하나의 단위를 이루는 구성을 가리킨다.

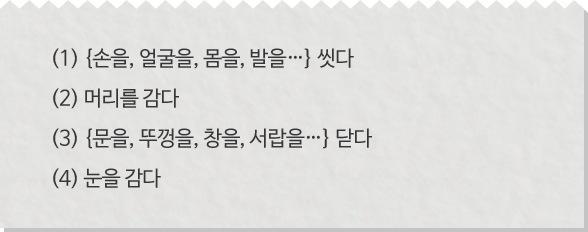

(1)과 (2)에서 거의 같은 행위를 가리키는 말로 일반적으로는 ‘씻다’를 사용하는데, ‘머리’가 목적어일 경우에는 ‘감다’를 사용함을 볼 수 있다. 영어의 ‘wash’와 비교해 보면 그 차이를 알 수 있을 것이다. (3)과 (4)에서도 일반적으로는 ‘닫다’를 사용하는데, ‘눈’이 목적어일 경우에는 ‘감다’를 사용함을 볼 수 있다. 이를 달리 말하면 ‘머리’는 ‘감다’라는 단어를 강하게 요구하는 것이고, ‘눈’은 ‘감다’를 강하게 요구하는 것이다. 영어의 ‘close’와 비교해 보면 그 차이를 알 수 있을 것이다. 위의 (2), (4)와 같은 구성을 연어라고 한다.

분열문을 학술적으로 정의하려면 좀 더 어려운 표현이 되어야 하겠으나, 쉽게 말해 분열문이란 어떤 단어나 구절을 강조하기 위해 특정한 형식적 틀을 사용하여 일반적 문장의 어순을 바꾼 문장을 가리킨다.

(5)는 일반적으로 쓰이는 평범한 문장이다. 그런데 ‘냉면’을 강조하기 위해 (6)과 같이 표현하는 경우가 있고 가끔은 (7)과 같이 표현하기도 한다. (6)이나 (7)과 같은 문장을 분열문이라고 하는 것이다.

‘이다’는 학교 문법에서 서술격 조사로 규정하고 있다. ‘서술격 조사’는 ‘이다’가 체언 뒤에 쓰이는 조사의 특성과 명사를 서술어로 만들어 주는 특성을 동시에 가졌음을 잘 드러내 주므로 일반인들이 이해하기 가장 쉽다. 그러한 특성을 (8)에서 확인해 보자.

그런데 ‘이다’는 무엇이 무엇이라고 지정하는 의미를 지니고 있기 때문에 일부 문법가들에 의해 ‘지정사’라는 별도의 품사로 다루어지기도 했다. 한편 최근의 문법학계에서는 일반적으로 ‘이다’를 ‘의존 형용사’로 다루고 있다. 조사가 활용한다는 사실 자체가 품사 이론적으로 불합리하기 때문에 ‘이다’를 조사로 보기 어렵고 형용사로 보아야 한다는 것이다.

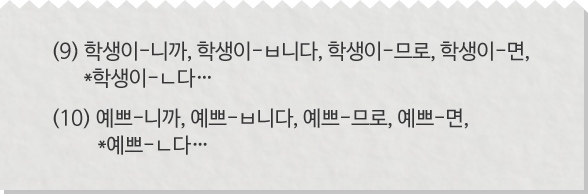

‘이다’를 형용사로 다루는 가장 큰 이유는 ‘이다’의 형태적 특성 때문이다. (10)의 형용사 ‘예쁘다’와 비교해 보면, (9)의 ‘이다’가 활용하는 형태가 ‘예쁘다’와 똑같음을 알 수 있다. 그래서 ‘이다’를 형용사로 보는데, 앞에 체언이 놓이는 특성을 체언에 통사적으로 의존한다는 특성이라고 하여 ‘의존 형용사’라고 한다.

위와 같은 개념 규정의 복잡함을 피하여 중립적으로 말하고자 할 때에는 ‘계사(繫辭)’라는 용어를 사용하기도 한다. 계사는 원래 논리학 용어인데, 간단히 말하면 ‘주어와 술어를 이어 주는 말’ 정도로 생각하면 된다. 예를 들어 (8)에서 ‘이다’는 단지 ‘이것’과 ‘낙지’를 관계 지어 주는 특성만을 나타내고 문법적인 정체에 대해서는 나타내지 않는 중립적 용어라는 것이다.

글: 이선웅 (경희대학교 외국어대학 한국어학과 교수)

'우리말을 배우자 > 쉼표,마침표(국립국어원 온라인소식지)' 카테고리의 다른 글

| 실전 띄어쓰기 - '구'와 '합성어' (0) | 2021.01.25 |

|---|---|

| 지역어를 찾아서 (0) | 2021.01.22 |

| 스마트폰 보안수칙 10항 안내 (0) | 2021.01.20 |

| 알골과 패뜩골 (0) | 2021.01.12 |

| 실전 띄어쓰기 - '몇' (0) | 2021.01.11 |