1894년 갑오개혁은 과거제 폐지, 조세의 금납화, 노비제 폐지 등 정치, 경제, 사회 전반을 근대화하기 위한 대대적 개혁이었다. 한국어의 역사에서도 이 개혁은 매우 중요한 분기점이 되었다. 쉽게 배울 수 있고 누구나 쓸 수 있다는 이유로 천시받던 언문(諺文)을 국가의 공식 문자로 승격했을 뿐 아니라 앞으로 모든 공적 문서를 원칙적으로 국문(國文)으로 작성하도록 규정하였기 때문이다.

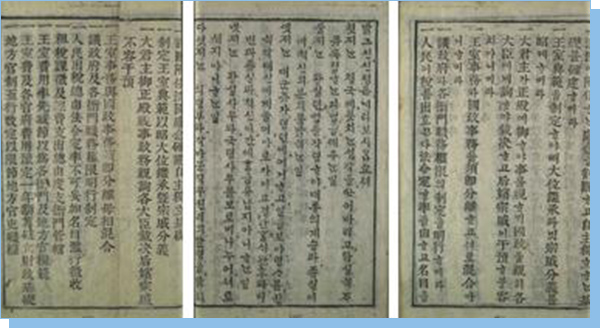

이러한 규정은 갑오개혁 당시 발표된 「공문식(公文式)」에 나타나 있다. 「공문식」은 공적 문서의 작성과 제출, 결재, 서명, 집행 방식 등에 관한 규정으로, 제14조에서 ‘법률과 칙령은 모두 국문으로 본을 삼되 한문 번역을 붙이거나 혹은 국문과 한문을 혼용한다(法律勅令總以國文爲本漢文附譯或混用國漢文).’라고 하였다.

▲ <그림 1> 『고종실록』 32권(고종 31년 11월 21일)에 실린 「공문식」(국사편찬위원회 제공)

그전까지 한문과 언문은 그 영역이 철저히 분리되어 있었다. 한문은 공적 영역에서 법과 제도를 규정하고 학문의 전수를 담당했던 반면, 언문은 주로 비공식적이고 사적인 의사소통을 담당했다. 국왕이 내리는 윤음이나 교서 등에 언문이 쓰이기도 했지만 이는 위급한 상황에서 왕명의 신속한 하달을 도모하기 위한 예외적 사례였고 보통의 경우 언문으로 작성된 문서는 사문서로 간주되었다.

이러한 오랜 전통을 생각해 보면, 국문에 최고의 공적 지위를 부여하고 한문을 보조적 수단으로 격하한 「공문식」 제14조가 매우 파격적인 변화를 예고한 것임을 알 수 있다. 중국의 문자가 아니라 조선 고유의 문자를 국문으로 선언한 것은 조선이 중화(中華)의 속방이 아닌 주권을 갖춘 독립국임을 대내외에 천명한 것이기도 했다.

「공문식」 제14조가 적용된 첫 사례는 고종이 태묘에 가 선왕들에게 갑오개혁의 내용을 보고한 「서고문」이었다. 1894년 12월 12일자 「관보」에는 「서고문」이 한문체, 국문체, 국한문체의 세 가지 문체로 실려 있다. 공적 문서를 국문으로 적도록 한 ‘원칙 조항’과 한문으로 번역을 붙이거나 국문과 한문을 혼용해도 좋다는 ‘허용 조항’을 모두 적용한 결과였다.

▲ <그림 2> 「관보」에 세 가지 문체(한문, 국문, 국한문)로 실린 「서고문」의 ‘홍범 14조’

(국립중앙도서관 제공)

「서고문」에는 갑오개혁의 기본 강령을 14가지로 정리한 ‘홍범 14조’가 포함되어 있는데 그 첫째 조항을 세 가지 문체로 어떻게 적었는지 살펴보자.

①의 국문체를 보면, 조항의 순서를 나타내는

뒤에만 띄어쓰기를 했고 나머지 부분에는 띄어쓰기를 하지 않았다. 대신 의미 단위의 분절을 구두점(.)으로 나타냈다. 「공문식」 제14조는 ①과 같이 적는 것을 원칙으로 하되 여기에 ②와 같이 한문 번역을 덧붙이는 것을 허용하였는데, 이는 문체 혁신을 시도하면서도 기존의 문체를 보조적으로 활용하여 혼란을 최소화하고자 한 것이다. 또 다른 허용 사항은 아예 ③과 같이 국문과 한문을 혼용하도록 한 것인데 ③의 국한문체는 ②의 한문 구절을 한국어의 어순에 맞게 재배치하고 조사와 어미 등 문법 형태를 덧붙인 것이다.

결과적으로 이후 근대 공문서의 주된 문체는 ③의 국한문체로 정착되었기 때문에 ‘국문본위(國文爲本)’라는 「공문식」의 문구는 상징적 선언에 그쳤다고 평가할 수 있다. 식자층의 거부감과 표기 규범의 미비 등 현실적으로 국문 전용은 시기상조였던 것이다. 하지만 공적 영역에서 한글과 한자를 섞어 쓴 혼용 문체가 한문을 대체하게 된 변화는 그간 절대적이었던 한문의 영향력을 크게 약화시켰고, 다양한 문체적 시도와 그에 대한 담론을 촉발했다는 점에서 그 의미가 결코 작지 않았다.

갑오개혁 이후의 출판물을 살펴보면 독자층의 독해 수준에 따라 국문체와 국한문체를 선택하는 경향이 뚜렷했다.『독립신문』은 창간호 논설에서 남녀 상하 귀천 모두를 위한 신문이기 때문에 모든 기사를 국문으로 작성한다고 하였고, 부녀자층을 주된 독자로 삼았던 『제국신문』도 국문을 전용하였다. 반면 지식인들을 대상으로 한 『황성신문』의 기사는 국한문체로 작성되었다.

▲ <그림 3> 『제국신문』의 국문체 기사와 『황성신문』의 국한문체 기사

(국립중앙도서관 제공)

한편, 문체에 따라 분리된 독자층을 아울러 포섭하려는 시도도 있었다. 먼저 살펴볼 자료는 『대한매일신보』이다. 이 신문은 초창기에 국문판만 발행하다가 중간에 국문판을 포기하고 국한문판만 발행하였는데, 1907년 5월 23일부터는 같은 날짜에 국문판과 국한문판을 동시에 발행하기 시작하였다. 한문에 조예가 깊은 식자층과 한자를 읽을 수 없는 비식자층이 같은 날 같은 소식을 서로 다른 문체로 접하며 ‘지(知)’를 공유하는 시대가 열린 것이다.

▲ <그림 4> 『대한매일신보』 (1907.9.18.) 국문판 논설 「디방의 곤난」과 국한문판 논설 「地方困難」

(국립중앙도서관 제공)

이와 달리 『만세보』는 하나의 지면에 두 가지 문체를 동시에 담아냈다. 기본적으로 국한문체로 기사를 작성하되 한자 부분에 작은 활자로 한글을 덧붙인 것이다.

▲ <그림 5> 『만세보』 (1906. 10. 28.)(국립중앙도서관 제공)

미국인 선교사 헐버트(H. B. Hulbert, 訖法)의 강연에 대한 「흘법(訖法) 씨(氏) 강설(講說)」이라는 <그림 5>의 기사는 큰 활자를 따라 읽으면 국한문체가 되고 작은 활자를 따라 읽으면 국문체가 된다.

대부분의 한자에는

과 같이 작은 활자로 그 한자음을 덧붙였지만

의 경우 한자음이 아닌 뜻에 해당하는 단어를 적었다. 즉, 한자를 음으로 읽는 음독(音讀)과 뜻으로 읽는 훈독(訓讀)을 모두 적용하여 식자층과 비식자층을 아우르는 새로운 문체를 시도한 것이다.

이러한 시도는 일부 교과서에서도 확인된다. 1907년에 발행된 현채의 『유년필독(幼年必讀)』을 보면

과 같이 음독을 한 부분도 있고,

나 ‘汝네’와 같이 훈독을 한 부분도 있는데, 큰 활자로 읽으면 국한문체가 되고 작은 활자로 읽으면 국문체가 된다.

▲ <그림 6> 현채가 지은 아동용 교과서 『유년필독(幼年必讀)』 (1907)

1908년에 발행된 유길준의 『노동야학독본(勞動夜學讀本)』에서도 본문의 한자에 작은 활자로 한글을 덧붙인 것을 볼 수 있다.

▲ <그림 7> 유길준이 지은 노동자용 교과서 『노동야학독본(勞動夜學讀本)』(1908)

그런데 『노동야학독본』은 읽는 방식이 『유년필독』과는 달랐다.

를 한자음(聚: 모을 취, 立: 설 립)으로 읽으면 ‘취혀’, ‘입울지오’가 되어 이상한 말이 되고 말지만, 덧붙여진 작은 활자를 따라 읽으면 ‘모혀’, ‘셰울지오’가 되어 비로소 말이 된다. 이는 음독이 아닌 훈독으로만 읽도록 한 것이었다.

이처럼 1894년 「공문식」이 발표된 이후 국어를 국문으로 적기 위한 다양한 시도가 이루어졌다. 1926년 『동광』 5호에 실린 「조선말과 글에 바루 잡을 것」이라는 글에서 한결 김윤경은 당시의 문체적 혼란상을 언급하며 다음과 같이 다양한 문체가 통용되고 있다고 하였다.

『논어(論語)』의 구절 ‘學而時習之不亦悅乎’를 한국어로 적을 때 한문구에 최소한의 문법 형태만 덧붙인 ②와 같은 문장이 있는가 하면, 이를 한국어 어순에 맞게 풀어서 쓰며 한자와 한글을 혼용하는 ③과 ④의 방법도 있는데 이 경우에도 한자를 음으로 읽는 ③의 방식과 한자를 뜻으로 읽는 ④의 방식이 있다고 하였다. 앞서 교과서의 문장에서 살펴본 바와 같다. 그리고 마지막으로 언문일치(言文一致)를 이룬 ⑤와 같은 문장도 들었다.

한결은 “우리의 이제 쓰는 글을 보면 본보기말을 가지고라도 어느 모양으로 적어야 할찌 머뭇거릴 만치 넘우 여러 가지어서 어느 것이 우리의 본보기글이냐 물으리만치 적는 법이 여러 가지외다.”라고 하였다. 당대 최고의 국어학자 중 한 명이었던 그에게조차 문체의 선택은 쉽지 않은 문제였던 것이다.

순 국문 글쓰기라는 이상향이 존재하기는 했지만 현실적 여건상 한자를 포기할 수 없었던 당시의 상황에서 근대의 지식인들은 한자와 한글의 새로운 질서를 만들어 가고 있었다. 100년 전 한국의 인쇄 출판물들은 문체사의 관점에서 보면 매우 흥미로운 문체적 실험의 장이기도 했다.

글: 안예리(한국학중앙연구원 부교수)

'우리말을 배우자 > 쉼표,마침표(국립국어원 온라인소식지)' 카테고리의 다른 글

| 실전 국어 표기법 - '배다'와 '베다' (0) | 2021.06.19 |

|---|---|

| 읽기 좋은 글, 듣기 좋은 말 - ‘아는 말’이 지름길 (0) | 2021.06.16 |

| 재고할인은 클리어런스 할인을 다듬은 말 (0) | 2021.06.07 |

| 국어원 30년 - 우리말의 현주소를 찾아서 (0) | 2021.06.05 |

| 실전 국어 표기법 - '에요'와 '예요' (0) | 2021.06.04 |