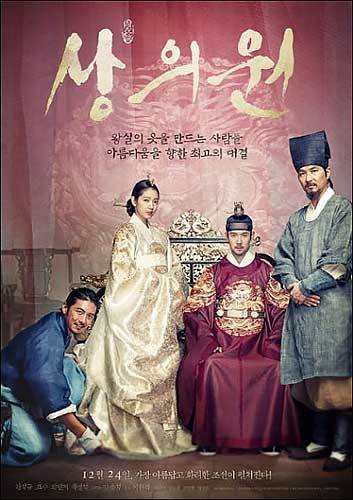

지난 2014년에 개봉한 이란 영화가 있었습니다. 조선시대 왕실의 의복을 만들던 공간 ‘상의원’에서 펼쳐지는 아름다움을 향한 대결이 조선의 운명을 뒤흔든다는 이야기였지요. 옷 잘 짓기로 소문난 이공진 역의 고수, 어침장 조돌석 역의 한석규, 왕비 역의 박신혜, 그리고 임금으로 나온 유연석의 치열한 연기 대결이 볼만했던 이원석 감독의 영화였지요. ▲ 2014년에 개봉한 영화 포스터, ㈜와우픽쳐스 제공 상의원(尙衣院)이란 조선시대 임금과 왕비의 옷을 만들어 바치고 내부의 금은보화와 임금이 쓰는 지ㆍ필ㆍ연ㆍ묵(紙筆硯墨 : 종이, 붓, 벼루, 먹)에 관한 일을 맡아보던 공조(工曹) 소속의 관아입니다. 상의원에서는 일상적인 관례에 따라 매달 초하루와 보름, 생일, 명절, 절기에 대전, 대왕대비전, 중궁전, 세자..