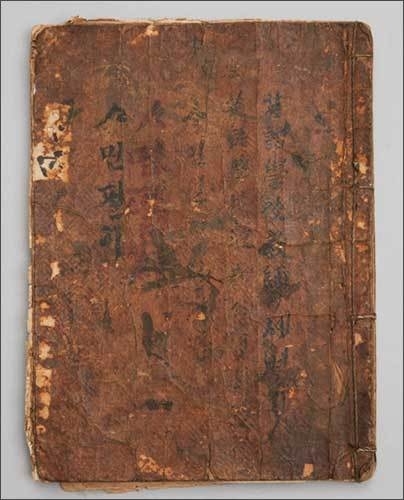

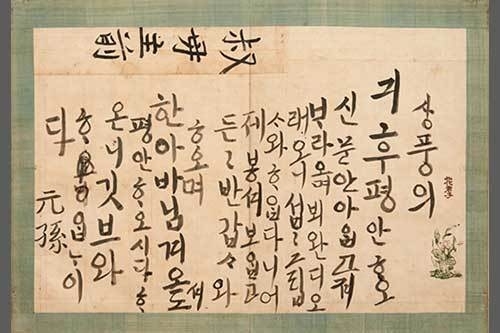

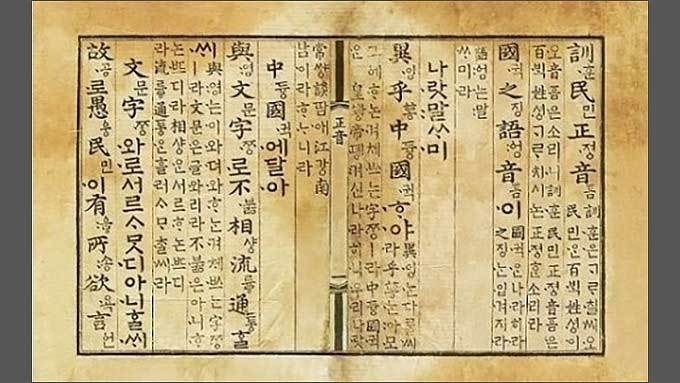

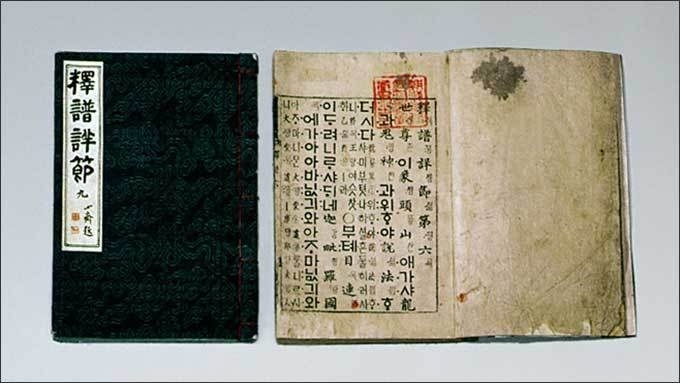

저번 이야기에서 보았듯이 훈민정음은 반포 58년 뒤 연산군 때 (1504년) 지하로 쫓겨 들어가 20 여 년을 지내고서 중종조의 어문학자 최세진의 훈몽자회에서 한자 학습의 보조역할로 모습을 드러냈습니다. 훈몽자회는 어린이들의 한자 학습을 위해 만든 교재였는데 한자의 음과 훈을 언문으로 써 주었던 것이지요. 최세진은 언문을 모르는 사람은 배워서 쓰라고 범례를 만들어 훈민정음을 간략하게 소개했는데 여기서 기역, 니은 등 자모의 이름이 처음으로 소개되기도 했습니다. 당시에는 어디에서도 훈민정음을 제대로 가르치는 곳이 없었으므로 이 범례야말로 당시는 물론 이후에도 한 동안 언문 공부의 유일한 교재 역할을 했을 것으로 보입니다. 언문은 편지나 일기를 쓴다든지 혹은 언문 소설을 읽는다든지 하여 민간사회로 깊숙이 번..