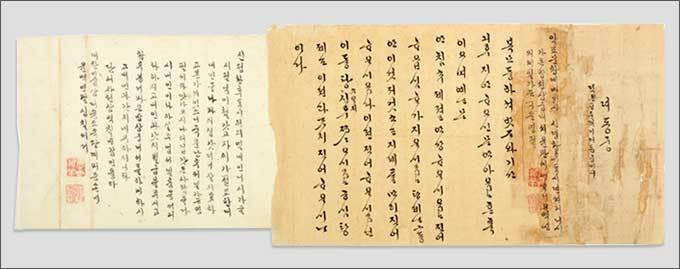

한글 붓글씨체로 반포체와 궁체가 있습니다. ‘반포체(頒布體)’는 훈민정음 반포와 더불어 《동국정운(東國正韻, 1448)》이나 《월인석보(月印釋譜, 1459)》 같은 책에 처음으로 쓰인 글씨체를 부르는 말입니다. 이 글씨 꼴은 우리의 삶에서는 크게 쓰이지 않지만, 무덤 비문 같은 곳에 쓰이지요. 또한 ‘궁체(宮體)’는 반포체가 가진 단점인 ‘딱딱한 모양’ 대신 부드러운 모양으로 반흘림, 흘림, 정자의 3종류가 있습니다. 궁체라는 이름은 말처럼 궁중에서 쓰이고 발전한 서체입니다. 오늘(11월 3일) KBS 진품명품 프로그램에는 신정왕후의 답장을 지밀내인이며, 서사상궁인 이씨가 수준 높은 궁체로 대신 쓴 가 출품되었습니다. 그런가 하면 국립한글박물관에는 효정왕후가 윤용구의 부인에게 보낸 편지가 있습니다. 이 ..