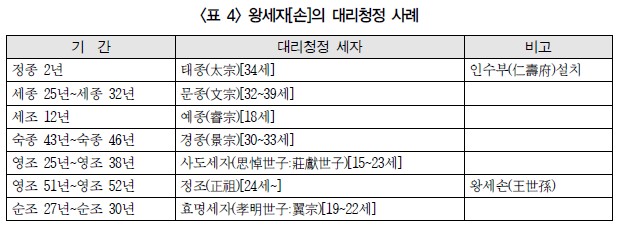

3. 왕세자의 조참 왕세자의 대리청정 절목을 보면 왕세자가 처음 대리청정을 할 때 조참을 한다는 규정이 있다. ʻ조참ʼ이란 국왕과 신하가 만나는 조회의 하나인데, 매월 아일(衙日, 1일, 6일, 11일, 16일, 21일, 26일)에 거행하는 조회이다. 이와 구분하여 매일 거행하는 조회는 상참이라 한다. 조참은 조선시대에 가장 널리 행해진 조회이다. 국왕이 정기적으로 거행했던 조참을 왕세자가 거행한 것은, 왕세자가 정치무대에 본격적으로 등장했음을 알리는 일종의 신고식이었다. 효명세자의 조참의식은 1827년(순조 27) 2월 18일에 중희당에서 거행되었다. 먼저 순조는 인정전에서 문무백관으로부터 대리청정을 축하하는 인사를 받고 효명세자에게 대리청정을 명령하는 반교문을 내렸다. 이는 대제학으로 있던 김이교가 ..