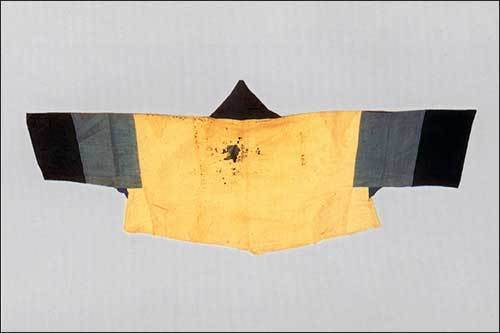

평창 진부면 동산리 월정사에 가면 국가민속문화재 ‘세조대의 회장저고리(回裝저고리)’가 있습니다. 이는 1973년 강원도 오대산 상원사 문수보살상에 금을 다시 칠할 때 복장 안에서 발견되었지요. 함께 발견된 연기문과 유물의 형태로 보아 1463년(세조 9) 중창 때 수명을 축원하여 넣은 것으로 보입니다. 저고리 뒷길 가운데에 쓰인 먹물로 쓴 ‘長氏小對(장씨소대)’라는 글씨가 있는데 왕실의 옷을 ‘의대(衣襨)’라고 표기한 관습으로 미루어 유물의 주인공이 왕실 사람임을 말해주고 있는데, 세조비 가운데에 장 씨는 없어 총애받던 후궁으로 추정되지요. ▲ 세조 때 것으로 추정되는 상원사 불상 배에서 나온 회장저고리 그런데 이 저고리의 이름이 ‘회장저고리’입니다. 여성의 저고리나 두루마기 따위의 깃ㆍ끝동ㆍ겨드랑이 등..