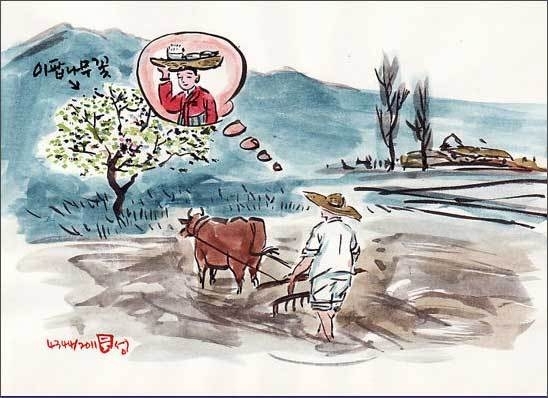

5월 6일은 24절기 가운데 일곱째 입하(立夏)입니다. 입하는 '여름(夏)에 든다(入)'라는 뜻으로 푸르름이 온통 뫼(산)와 가람(강)을 뒤덮어 여름이 다가옴을 알리는 절기지요. 입하는 ‘보리가 익을 무렵의 서늘한 날씨’라는 뜻으로 맥량(麥凉), 맥추(麥秋)라고도 하며, ‘초여름’이란 뜻으로 맹하(孟夏), 초하(初夏), 괴하(槐夏), 유하(維夏)라고도 부릅니다. 이맘때는 곡우에 마련한 못자리도 자리를 잡아 농사일이 좀 더 바빠지며, 세시풍습의 하나로 쑥버무리를 시절음식으로 만들어 먹기도 합니다. ▲ 힘들게 일하는 농부에겐 이팝나무꽃이 쌀밥으로 보였다. 입하에 산과 들에 가보면 하얗고 탐스러운 이팝나무를 봅니다. 요즘은 도심의 가로수로도 인기를 끕니다. 이팝나무란 이름은 입하 무렵 꽃이 피기 때문에 ‘입하..