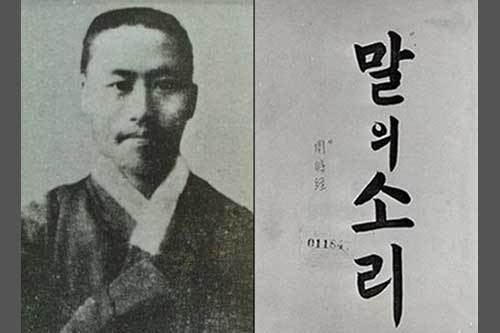

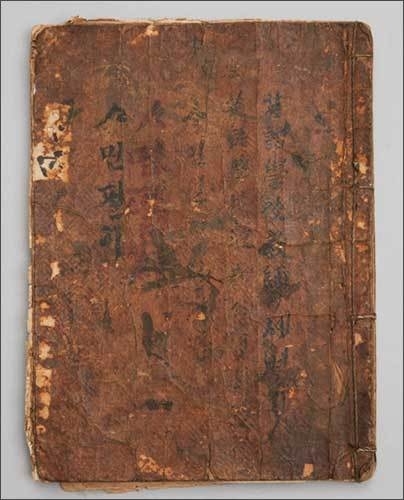

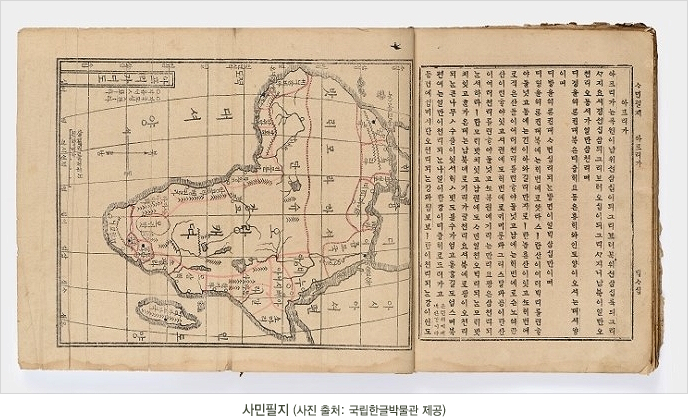

개화기에 들어오면서 선각자들은 구국운동으로 우리글을 살려 발전시키려 하였습니다. 유길준은 1895년 《서유견문》에서 역사상 최초로 국한문을 혼용하여 언문이 일치하는 문장을 써서 세상을 놀라게 했으며 이듬해 서재필은 처음 띄어쓰기까지 하는 순 한글로 된 을 발간했습니다. 띄어쓰기는 전번 이야기의 헐버트가 자신이 저술한 《사민필지》를 읽기 쉽도록 하기 위해서는 띄어쓰기가 필요하다고 여겨 주시경과 상의해 띄어쓰기와 마침표 등을 도입하기로 했다고 합니다. 이 밖에도 지석영, 이익로, 최남선 등 많은 선각자가 한글발전을 위해 헌신하였지만, 그 가운데 대표로 주시경 선생을 앞세우지 않을 수 없습니다. 주시경은 한마디 말로 450년 동안이나 묻히다시피 하여있던 훈민정음을 다시 발굴해 한글이라는 이름으로 새 생명을 불..