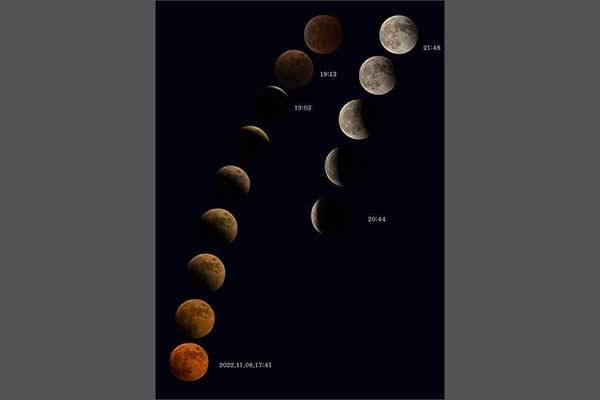

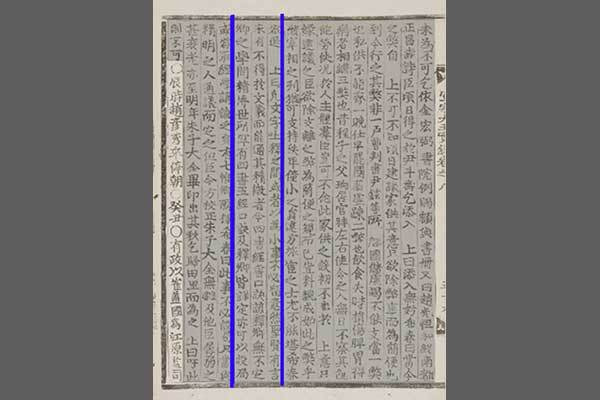

“5경(3시와 5시 사이)에 개기월식을 하였다. 대궐 뜰에서 월식을 구제하는 의식을 했다. 승지 1명과 사관(史官) 2명이 관상감의 관원 5명을 거느리고 오방(동서남북과 중앙)에 장막을 쳐놓고 오색 깃발 각 1개와 창ㆍ긴창ㆍ검(劍)ㆍ극(戟, 끝이 세 갈래로 갈라진 긴 창)ㆍ창(槍, 긴 나무 자루 끝에 날이 선 뾰족한 쇠촉을 박아서 던지고 찌르는 창) 각 5개와 징 5개를 설치하고 악공으로 하여금 징을 치게 하다가 달빛이 다시 둥그렇게 된 뒤에 끝냈다.“ ▲ 붉은 달과 개기월식이 보여주는 장관(오종실 작가) 이는 《선조실록》 184권, 선조 38년(1605년) 2월 16일 기록입니다. 일식(日蝕) 곧 해가림과 월식(月蝕) 곧 달가림은 요즘뿐이 아니고 고려, 조선시대에도 있었는데 이 해가림과 달가림이 있으면..