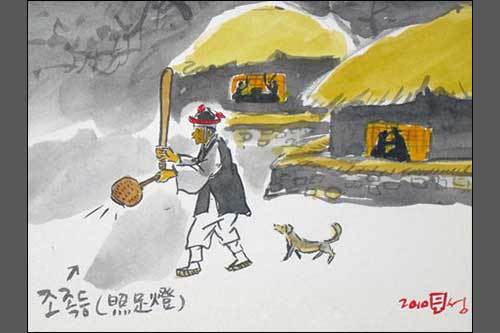

오늘은 24절기 가운데 셋째 경칩(驚蟄)입니다. 이 무렵이 되면 대동강물이 풀린다고 하여 완연한 봄을 느끼게 되는데 풀과 나무에 싹이 돋아나고 겨울잠 자던 벌레들도 땅속에서 나온다고 믿었습니다. 이날 농촌에서는 산이나 논의 물이 괸 곳을 찾아다니며, 몸이 건강해지기를 바라면서 개구리(또는 도롱뇽, 두꺼비) 알을 건져다 먹지요. 또 경칩에 흙일을 하면 탈이 없다고 하여 벽에 흙을 바르거나 담을 쌓기도 하며, 빈대가 없어진다고 하여 일부러 흙벽을 바르기도 합니다. 또 이때 고로쇠나무(단풍나무, 어름넝쿨)를 베어 그 나무물[水液]을 마시는데, 위장병이나 속병에 효과가 있다고 믿었습니다. 조선시대 왕실에서는 임금이 농사의 본을 보이는 적전(籍田)을 경칩이 지난 돼지날(亥日, 해일)에 선농제(先農祭)와 함께 행하..