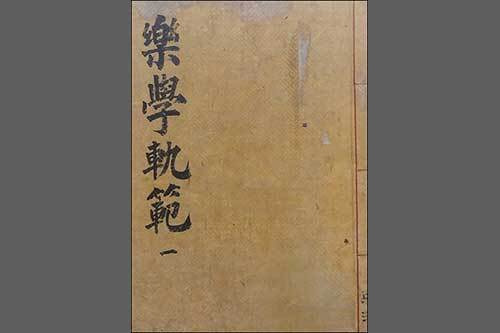

예조 판서 이후원(李厚源)이 아뢰기를, "장악원(掌樂院)에 있는 《악학궤범(樂學軌範)》 세 권은 성종(成宗) 때 성현(成俔)이 지은 것입니다. 조정의 음악은 다 이 제도를 쓰는데, 이것은 여염집에 있는 책이 아니므로 임진란 뒤에 장악원이 고쳐서 펴냈고 판본(板本)이 본원에 있으니, 교서관(校書館)을 시켜 여러 건(件)을 박아 내게 하여 사고(史庫)에 나누어 보관하소서." 하니, 그대로 따랐다. 위는 《효종실록》 14권, 효종 6년(1655년) 3월 8일 기록으로 《악학궤범(樂學軌範)》을 추가로 찍어내도록 했다는 내용입니다. 《악학궤범》은 먼저 성종 때인 1493년 예조판서 성현, 장악원제조 유자광, 장악원주부 신말평 등이 왕명으로 펴낸 악서(樂書)지요. 그 내용은 12율의 결정(決定)과 여러 제향에 쓰이..