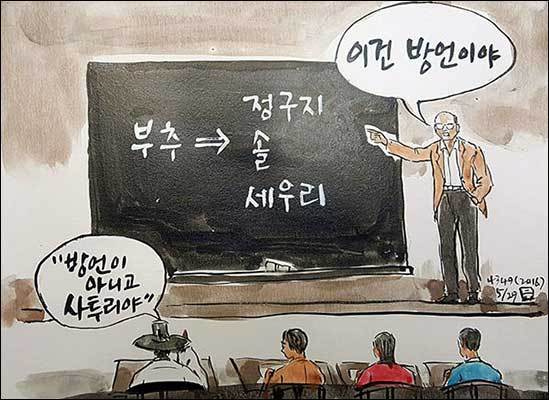

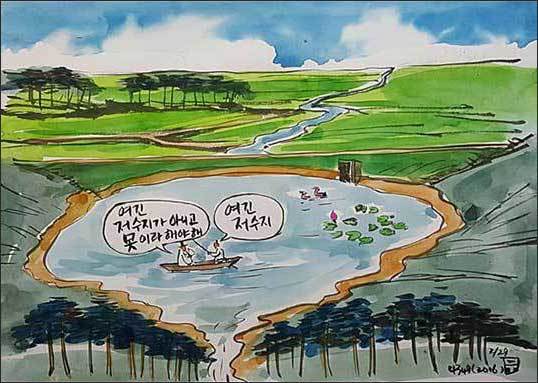

‘사투리’는 ‘대중말’(‘대중’은 “눈대중이 매섭다”, “대중없이 왜 이랬다저랬다 해?”에서처럼 ‘가늠’을 뜻하는 토박이말이다. ‘대중말’과 같은 뜻으로 ‘표준말’을 쓰지만, 그것은 일본에서 온 ‘들온말’이다.)에 맞선다. 대중말은 대한민국이라는 나라에서 온 국민이 막힘없이 주고받도록 규정에 맞추어 마련해 놓은 말이고, 그런 규정에서 밀려난 우리말은 모두 사투리다. 사투리에는 어느 고장에서만 쓰는 사투리도 있고, 어떤 사람이나 모둠에서만 쓰는 사투리도 있다. ‘토박이말’은 ‘들온말(외래어)’에 맞선다. 들온말은 가까운 중국과 일본과 몽고를 비롯하여 멀리 서양 여러 겨레(민족)에게서 들어왔다. 이렇게 남의 말에서 들어온 것을 뺀 나머지는 모두 토박이말이다. 토박이말은 우리에게서 저절로 싹트고 자라난 우리말..