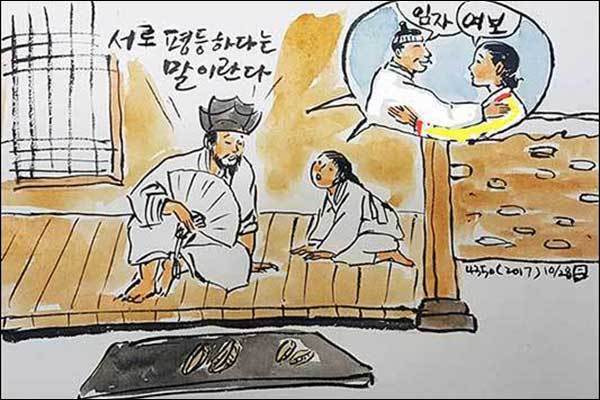

오늘은 국가기념일 중 하나인 ‘부부의 날’입니다. 1995년에 창원의 권재도 목사 부부가 처음 제안해서 2007년에 국가기념일로 되었는데, 21일이 된 까닭은 둘(2)이 하나(1)가 되어 잘살라는 뜻이라고 하며, 그만큼 우리 사회가 부부의 금실과 가정의 화목을 중요하게 여긴다는 뜻이라고 합니다. 금실이라는 말은 ‘시경(詩經)’의 첫머리에 나오는 금슬(琴瑟)에서 유래한 말로서, 일곱 줄의 거문고인 금(琴)과 스물네 줄 거문고인 슬(瑟)이 같이 연주되면 더없이 좋다는 데서 나왔습니다. ‘부부(夫婦)’란 혼인한 한 쌍의 남녀를 말하지만, 부부 사이에 부르는 말을 살펴보면 ‘**아빠, 자기, 여보, 영감’ 등 다양하며 요즘 젊은 부부 사이에는 ‘오빠’라는 말까지 흔히 쓰는 실정입니다. 그러나 우리말에는 ‘임자’..