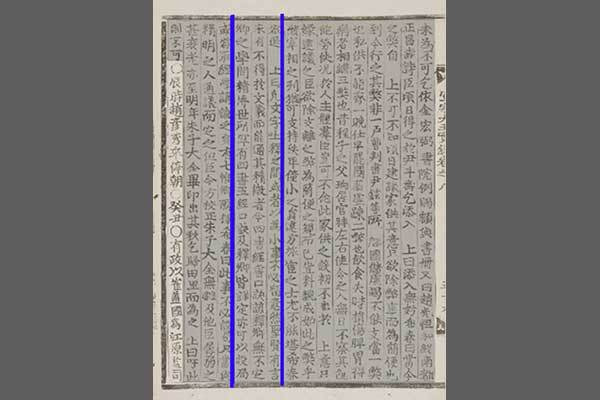

"무릇 글을 풀어내는 것을 어떤 이들은 소소한 일이어서 꼭 관심을 둘 필요까지는 없다고 하지만 성현들의 하신 말씀이 ‘글 뜻을 알지 못하고서 정밀하고 자세한 내용을 통할 수 있는 사람은 없다.’라고 하였다. 지금 사서오경(四書五經)의 구결(口訣, 한문의 한 구절 끝에 다는 토)과 뒤침(번역)은 경이 정하지 않은 것이 없으니, 경의 학문이 정밀하고 해박함은 세상에 드문 일이다. 사서와 오경(五經)의 구결과 뒤침을 경이 모두 자상하게 정해 놓았으니, 하나의 국(局)을 설치할 만하다.“ ▲ 《선조실록》 8권, 선조 7년(1574년) 10월 10일 기록 원문 위는 《선조실록》 8권, 선조 7년(1574년) 10월 10일에 있는 기록입니다. 선조는 임진왜란 때의 임금으로서 너무 많은 오명을 짊어지고 있는 사람입니..