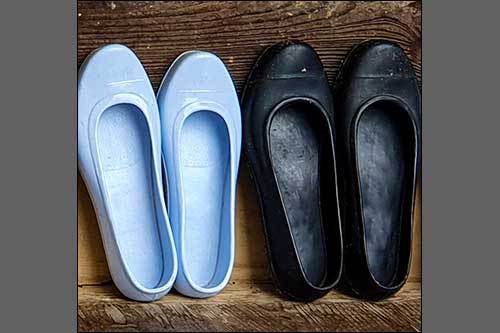

일제강점기 잡지 《조선》 1923년 1월호에 수록된 “호모화(護謨靴)에 관한 조사”라는 글에는 다음과 같은 내용이 나옵니다. “호모화의 유입은 1919년경부터 개시되어 당시는 양화형(洋靴型)의 것으로 극히 소량에 불과했으나, 1921년 봄 무렵 선화형(鮮靴型)의 것이 나타나자마자 별안간에 조선인들의 환영을 받아 도시에서 시골로 보급되고 지금은 한촌벽지에 이르기까지 잡화상의 점두(店頭)에도 고무신을 볼 수 있는 상황이 되었다.” ▲ 들어온지 100년 된 고무신(출처, 크라우드픽) 잡지 《조선》은 고무신이 우리나라에 처음 등장한 것을 이렇게 소개하고 있습니다. 여기에 나오는 ‘호모화’라고 말은 곧 ‘고무신’을 이르는 것인데, ‘호모’는 ‘고무’의 일본말을 빌려온 것입니다. 처음에는 서양식 구두..