"《농사직설(農事直說)》을 여러 도(道)의 감사와 주ㆍ군ㆍ부ㆍ현과 서울 안의 2품 이상의 관원에게 나눠주고, 임금이 말하기를 '농사에 힘쓰고 곡식을 소중히 여기는 것은 왕정(王政)의 근본이므로, 내가 언제든지 농사에 정성을 쏟는 것이다.' 하였다." 이는 《세종실록》 47권, 세종 12년(1430년) 2월 14일 기록입니다.

세종 때 정초(鄭招)ㆍ변효문(卞孝文)이 펴낸 《농사직설(農事直說)》은 우리나라 풍토에 맞는 농사법을 찾아서 쓴 것으로 그동안 중국에만 의존했던 농사에서 벗어난 획기적인 농업서입니다. 나라의 뿌리인 농사가 생산력이 현저히 낮아지자, 백성의 생활은 날로 어려워졌는데 이를 안타까이 여긴 세종임금은 고민 끝에 이런 현상이 조선 풍토에 맞는 농사법이 없어서임을 깨닫고 마침내 각 지방에 농사 경험이 풍부한 농민들에게 그들의 농법을 물어 정리한 것이 《농사직설》입니다.

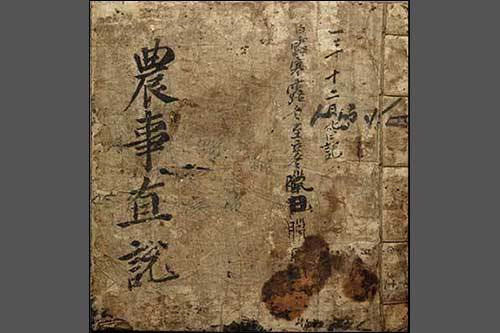

▲ 1430년에 반포된 《농사직설》(경상북도산립과학박물관 소장)

책 내용을 보면 씨앗의 고르기와 갈무리법, 논밭갈이법이 있는가 하면 삼ㆍ벼ㆍ기장ㆍ조ㆍ수수ㆍ피ㆍ콩ㆍ팥ㆍ녹두ㆍ보리ㆍ밀ㆍ참깨ㆍ메밀 등의 재배법이 나옵니다. 이 가운데 볍씨 뿌리는 법을 보면 당시 4가지 농법 곧 논에 볍씨를 뿌려 그대로 키우는 방식인 직파법(直播法), 밭벼처럼 파종하여 키우다가 장마 이후로 물을 담은 채 논벼로 기르는 방법인 건답법(乾畓法), 못자리에서 키운 모를 논에 옮겨 심어 재배하는 묘종법(苗種法), 그리고 밭벼를 기르는 산도법(山稻法)이 기록되어 있습니다. 《농사직설》은 한국에서 가장 오래된 농업서로서 우리 땅에 맞는 독자적인 농업기술을 연구, 기록하였다는 점이 높이 평가받고 있습니다.

'사진이 있는 이야기 > 얼레빗으로 빗는 하루' 카테고리의 다른 글

| (얼레빗 제5061호) 일식과 월식이 있으면 구식례를 행했다 (0) | 2025.02.17 |

|---|---|

| 우리 토박이말의 속살 15 - ‘본풀이’ (0) | 2025.02.15 |

| ‘진주만’은 원래 이름 ‘펄하버’로 불러야 (0) | 2025.02.14 |

| 녹조 독소가 낙동강 주민 콧속에서 검출되다 (0) | 2025.02.14 |

| 「수운교 삼천대천세계도」 국가등록문화유산 등록 예고 (0) | 2025.02.13 |