전경목이 쓰고, 한국학중앙연구원 출판부가 펴낸 《옛 편지로 읽은 조선사람의 감정》에는 발신자와 수신자를 알 수 없는 편지 한 장이 있습니다. 원래 편지란 발신자와 수신자가 분명하게 드러나는 글이지만, 이 편지의 끝에 보면 ‘누제(纍弟)가 이름을 쓰지 않은 체 머리를 조아려 아룁니다.’라고 썼습니다. ‘누제(纍弟)’는 귀양살이하는 사람이 자신을 낮추어 부르는 말로 죄인이기에 자신의 성이나 이름을 밝히지 않는 것입니다.

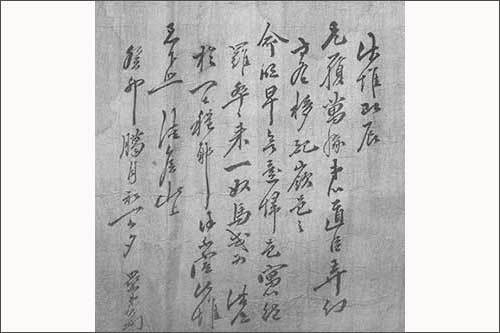

▲ 한 유배자가 지인에게 보낸 간찰, 갑자년 12월 1일 (한국학중앙연구원 출판부 제공)

또 편지의 내용을 보면 귀양살이하는 사람이 지인에게 관찰사의 농락으로 유배지를 급하게 옮기게 되었다며, 하룻길을 갈 노비와 말을 빌려달라고 부탁하고 있습니다. 지금이야 죄수가 교도소에 있을 때나 이감하는 때는 모두 나라가 비용을 부담하지만, 조선시대에는 이처럼 유배 가거나 유배지를 옮길 때 거기에 필요한 말과 하인 그리고 여러 비용을 당사자가 스스로 마련해야 했습니다.

그런데 웬만큼 부유하지 않고서는 이를 조달하기가 쉽지 않았지요. 더군다나 유배지는 교통이 발달하지 않고, 장도 서지 않는 궁벽한 곳이어서 생활용품을 구하기가 무척 어려웠습니다. 그래서 가까운 곳에 근무하는 수령이나 근처에 사는 지인에게 편지를 보내 도움을 청해야 했지요. 더구나 유배자들은 평소 걷는 것이 익숙하지 않은 벼슬아치 출신이기에 유배지를 옮길 때 노비와 말이 없으면 그 고초가 이루 말할 수 없었고, 나졸로부터 멸시와 학대를 받아야 했습니다. 이렇게 우리는 조선시대 편지 한 장으로도 당시의 풍속을 짐작해볼 수 있습니다.

'사진이 있는 이야기 > 얼레빗으로 빗는 하루' 카테고리의 다른 글

| (얼레빗 제4768호) 이완용에게 을사늑약을 종용했던 이인직 (1) | 2022.11.28 |

|---|---|

| (얼레빗 제4767호) 오늘은 첫눈 내린다는 ‘소설’ (0) | 2022.11.22 |

| (얼레빗 제4765호) 오래 전승된 ‘윷놀이’, 국가무형문화재 됐다 (0) | 2022.11.13 |

| (얼레빗 제4764호) 선비의 방은 갓집이 걸린 쪽이 윗자리 (0) | 2022.11.11 |

| (얼레빗 제4763호) 임금 행차 때 연주하던 곡 <대취타> (0) | 2022.11.11 |