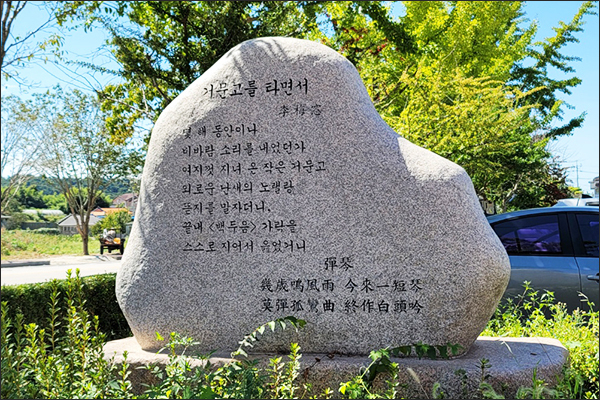

몇 해 동안이나 비바람 소리를 내었던가 여태껏 지녀온 작은 거문고 외로운 난새의 노랠랑 뜯지도 말자더니, 끝내 백두음 가락을 스스로 지어서 읊었거니 위 시는 황진이, 허난설헌과 함께 조선 3대 여류시인의 하나로 불리는 매창(李梅窓, 1573-1610)이 지은 시 입니다. 매창은 천민 출신으로 뛰어난 시인이었던 유희경과 가슴 시린 사랑을 나눈 걸로 유명하지요. 매창은 지녀오던 거문고로 와 사이 고민하다가 을 지어서 노랠 부릅니다. 여기서 ‘난새의 노래’란 새장에 갇힌 새의 외로움을 노래하는 것이고, 백두음은 늙어가는 여인이 자신의 흰머리를 슬퍼하는 노래입니다. 매창은 희경을 그리워하다가 그렇게 슬픔을 노래했습니다. ▲ 부안 매창공원에 있는 시비 매창은 열 살 되던 해 부안의 내로라하는 시인 묵객이 모두 모..