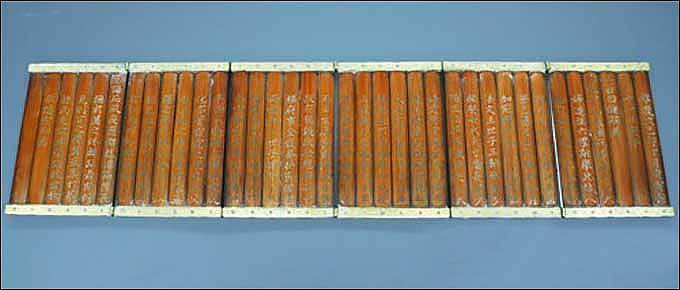

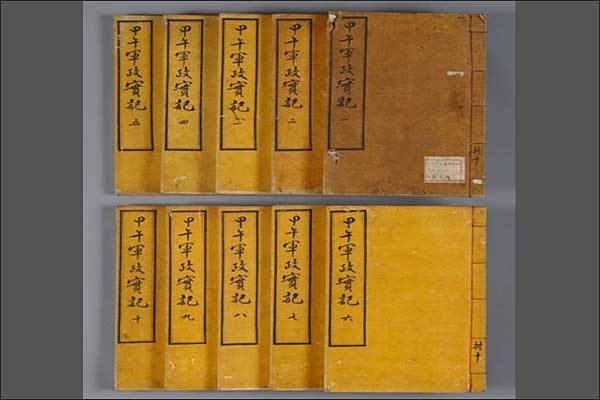

‘준천(濬川)의 대책은 역시 모색하기 어려운 일이더니, 이제는 그 실마리를 알 수 있겠다. 이미 조그마한 책자를 하나 만들도록 명하여 《준천사실(濬川事實)》이라고 이름하였으니, 책이 완성된 뒤에는 서문을 지어 내리겠다. (가운데 줄임)’ 살펴보건대, 준천의 역사에 역민(役民)이 여러 십만 명이나 동원되고 경비(經費)도 십만여 전(錢)이나 소모되었으니, 이것이 어찌 국가의 안위(安危)가 걸린 그만둘 수 없는 일이라는 말인가? 위는 《영조실록》 95권, 영조 36년(1760)년 3월 16일 기록으로 청계천 준천에 관한 내용입니다. 조선후기가 되면서 한양은 상업도시로 발전하고 전국 각지에서 이주민이 몰리면서 거주지 부족 현상이 심각하게 되었습니다. 특히 개천 주변에는 가난한 사람들이 몰려들어 집단 거주지를 형..