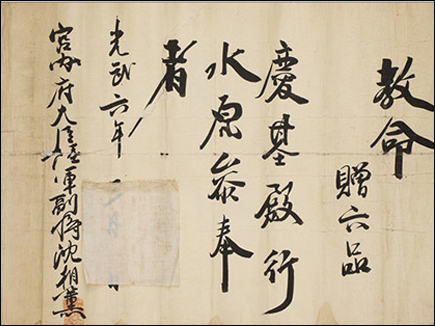

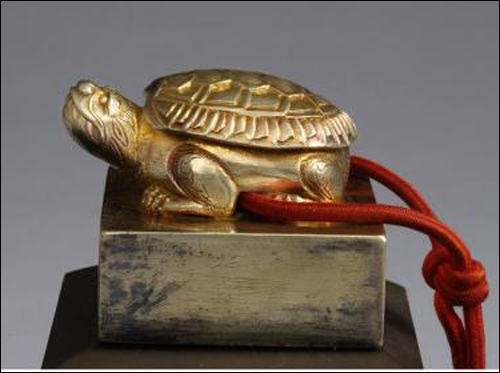

조선시대에 관원에게 품계와 관직을 내릴 때 주는 임명장을 교지(敎旨)라고 합니다. 교지는 관원을 임명할 때뿐만 아니라 임금이 시호(諡號), 토지, 노비 등을 하사할 때도 발급되었는데, 대한제국 때에는 황제가 내려주는 칙명(勅命)이라는 문서가 이를 대신하게 되지요. 그런데 여기 국립고궁박물관에 교지도, 칙명도 아닌 교명(敎命)이란 이상한 문서도 있습니다. 더구나 임명되는 사람 이름이 쓰여 있어야 할 부분은 공란으로 비워두고, 누군지도 모를 사람에게 경기전(慶基殿)의 행(行) 수원참봉(水原參奉)인 관직을 임명하는 문서입니다. ▲ 관직을 강매할 때 쓴 것으로 보이는 ‘교명(敎命)’이라고 쓴 가짜 공명첩 문서를 발급한 때는 대한제국 때인 광무 6년 3월 아무개 날로 날짜는 기록하지 않았으며, 황제의 옥새인 ‘칙..