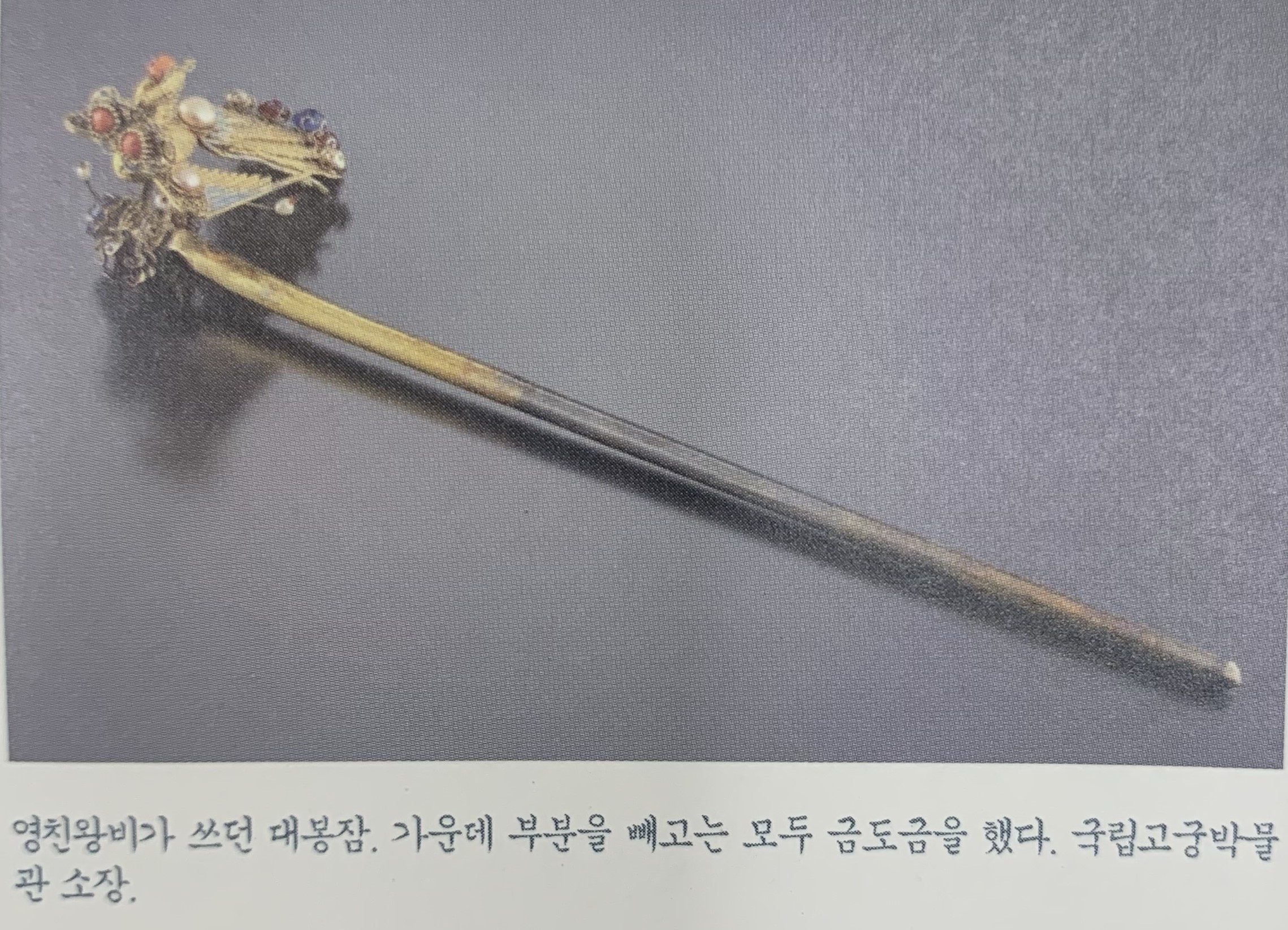

영친왕비의 가체를 장식한 대봉잠 몇 년 전 방영된 드라마 에서 훤은 무녀 월이 연우였음을 깨닫고 연우가 있는 활인서로 한걸음에 달려가 감격적으로 재회합니다. 훤은 연우를 편전으로 데려가 과거 연우에게 선물했던 봉잠 ‘해를 품은 달’ 한 쌍을 준 뒤 “하나는 내 달이 돼달라는 청혼의 징표로, 또 하나는 그대가 나의 정비가 되는 날 이곳에서 줄 생각이었는데 이제야 하나가 됐다”며 키스하는 장면이 등장하지요. 조선시대 왕비들이 가체에 꽃던 비녀에는 매화를 새긴 ‘매잠’, 석류를 새긴 ‘석류잠’, 봉황 모양을 새긴 ‘봉잠’, 대나무 마디 무늬를 넣은 ‘죽절잠’ 등이 있는데 그 화려함이 보는 사람 누구나 탄성을 자아내게 합니다. 그 가운데 에 등장했던 봉잠은 머리 부분에 봉황 모양을 새긴 큰 비녀입니다. 국립고궁..