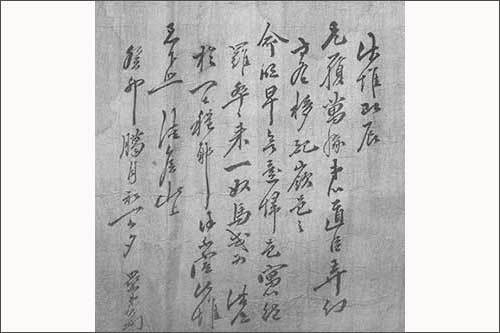

“국청(鞫廳, 조선 때, 역적 등의 중죄인을 신문하기 위하여 임시로 설치했던 관아)에서 가두어둔 죄인 김정희(金正喜)를 대정현(大靜縣)에 위리안치(圍籬安置)하도록 하라.“ 《헌종실록》 7권, 헌종 6년(1840년) 9월 4일에 기록된 내용입니다. 이로써 조선 후기 선비이자 금석학자, 문인화가, 서예가로 그 이름을 중국에까지 알렸던 추사 김정희(1786~1856)가 제주도 대정현에 유배를 가게 됩니다. ▲ 제주 대정현의 추사가 위리안치되었던 집 여기서 ‘위리안치(圍籬安置)’란 죄인이 귀양살이하던 곳에서 외부와 접촉하지 못하도록 가시로 울타리를 만들고 죄인을 그 안에 가두어 두던 일을 말합니다. 그는 탐관오리를 탄핵하다가, 임금과 신하 사이를 이간시킨다는 사유로 임금의 미움을 사서 추자도에 위리안치되었다가 ..