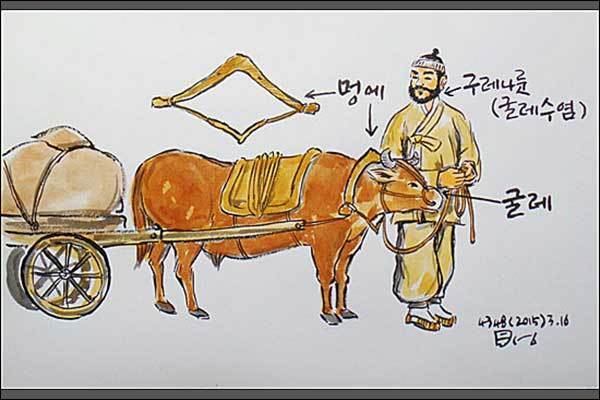

자유는 사람이 가장 간절히 바라는 바람이다. 그러나 사람은 몸과 마음에 얽힌 굴레와 멍에 때문에 자유를 누리기가 몹시 어렵다. 가끔 굴레를 벗고 멍에를 풀었을 적에 잠깐씩 맛이나 보며 살아갈 수가 있지만, 온전한 자유에 길이 머물 수는 없다. 그러나 사람의 몸과 마음에 얽힌다는 굴레나 멍에는 빗대어 말하는 것일 뿐이고, 참된 굴레나 멍에는 소나 말 같은 집짐승을 얽어매는 연모다. ‘굴레’는 소나 말의 머리에 씌워 목에다 매어 놓는 얼개다. 소가 자라면 코뚜레를 꿰어서 고삐를 코뚜레에 맨다. 그리고 고삐를 굴레 밑으로 넣어서 목뒤로 빼내어 뒤에서 사람이 잡고 부린다. 이때 굴레는 고삐를 단단히 붙들어 주어서, 소가 부리는 사람의 뜻에 따르지 않을 수 없게 한다. 말은 귀 아래로 내려와 콧등까지 이른 굴레의..