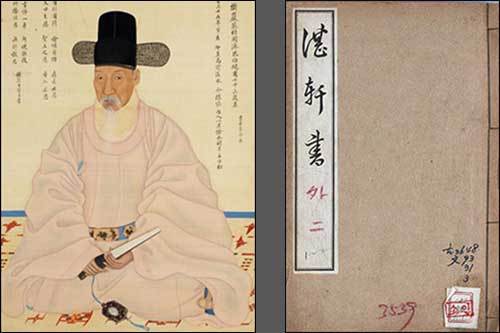

조선시대 장애인을 바라보는 사람들의 눈과 복지정책은 오늘날보다 훨씬 선진적이었는데 장애가 있어도 능력만 있다면 얼마든지 벼슬을 할 수가 있었지요. 예를 들면 조선이 세워진 뒤 예법과 음악을 정비하고 나라의 기틀을 마련하는 데 큰 공을 세운 허조(許稠, 1369~1439)는 어려서부터 몸집이 작고 어깨와 등이 구부러진 꼽추였습니다. 하지만 허조는 태종이 선위할 때 '이 사람은 내 주춧돌이다.'라며 적극적으로 추천했고 결국 세종은 그를 좌의정에 올렸지요. 허조는 자기관리가 매우 철저했음은 물론 뇌물, 축재, 여색 등 부정부패와는 정말 완전히 담을 쌓은 벼슬아치였습니다. 자타공인 청백리인 맹사성조차 흑역사가 있었을 정도였지만, 허조는 정말 탈탈 털어도 먼지 한 톨 안 나오던 인물이었다. 이런 철저한 청백리 기..