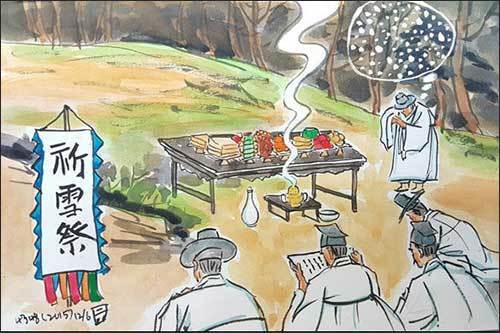

김광균 시인은 “설야(雪夜)”라는 시에서 눈이 오는 정경을 “이는 어느 잃어진 추억의 조각이기에 싸늘한 추회(追悔) 이리 가쁘게 설레이느뇨.”라고 읊조립니다. 하지만 겨울이라는 12월 그것도 대설도 지났지만, 눈이 올 기미는 없고 오히려 어제는 곳곳에 비가 추적추적 내렸습니다. 심지어 스키장에는 호우특보가 내리기도 해 편의점 앞에 비옷이 깔렸고, 스키장 운영자와 스키를 타러 갔던 사람들이 울상을 지었다고 합니다. “조강에 나아갔다. 임금이 이르기를, ‘요사이 보건대, 일기가 점점 온화해지고 또한 눈이 내리지 않는다. 기도하는 것을 꼭 숭상하여 믿을 수는 없지만, 기설제(祈雪祭)를 또한 지내야 하겠다. 겨울철에 비와 눈이 많이 와야 땅이 흠뻑 젖어, 내년 봄농사가 가망이 있는 법이다.’ 하였다.” 중종실록..