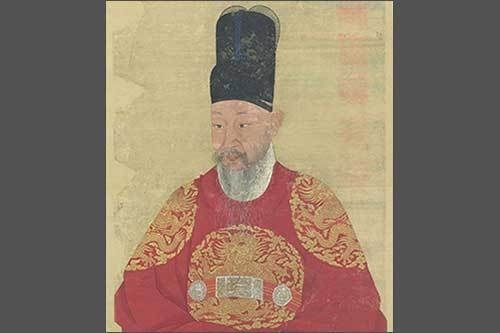

"백성은 나라의 근본이니, 근본이 굳건해야 나라가 편안하다. 비록 금성 탕지(金城湯地, 방비가 견고한 성)가 있다고 해도 만약 백성이 없다면 무엇을 하겠는가? 하물며 북도(北道, 황해도ㆍ평안도ㆍ함경도)는 곧 옛날 임금의 고향이다. 여러 대의 임금이 돌봐준 것이 여느 곳보다 천만 배나 더하였는데, 내가 즉위하고부터 덕이 부족해 하늘의 마음을 감동하게 하지 못하고 성의가 얕아 백성들을 감복시키지 못하는지라, 수해와 가뭄으로 굶어 죽는 참사가 없는 해가 없었다. (가운데 줄임) 이는 모두 내가 민생을 상처를 입은 사람처럼 보지 못하고 때맞추어 민생들을 구제하지 못한 소치니, 하얀 쌀밥이 어찌 편하랴?“ ▲ , 명주, 61.8c×110.5cm, 국립고궁박물관 이는 《영조실록》 영조 6년(1730년) 3월 26일..