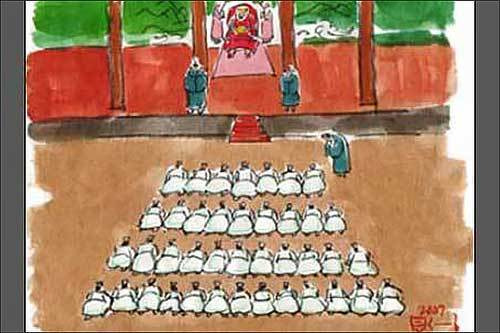

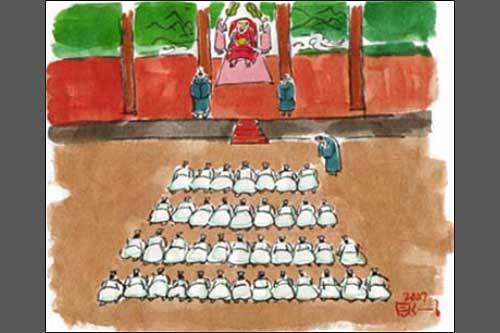

“성균관에서 아뢰기를, ‘재유(齋儒, 성균관에서 숙식하면서 공부하던 유생)들이 권당(捲堂, 성균관 유생들의 집단시위)하고 말하기를, ‘대사성 윤명규(尹命圭)는 (가운데 ᄌᆕᆯ임) 그 책임을 면하기 어렵다.’라고 하였습니다.‘라고 하니, 하교하기를, ’잘 살피지 못하여 또 이런 욕된 일이 있었다. 비록 이 일은 생각이 미치지 못한 탓이겠으나, 이미 나에게까지 알려진 이상 그냥 있을 수만은 없으니, 대사성은 파직하고 여러 유생은 들어가도록 권하라.‘라고 하였다.” 이는 《순조실록》 32권, 순조 31년(1831) 12월 14일 기록입니다. 조선시대 으뜸 교육기관인 성균관에서 숙식하면서 공부하던 유생들은 국가의 정책이나 당시의 시급한 일에 대한 자신들의 집단의사 표시로서 우선 편전 앞에서 '아이고상소'를 했습..