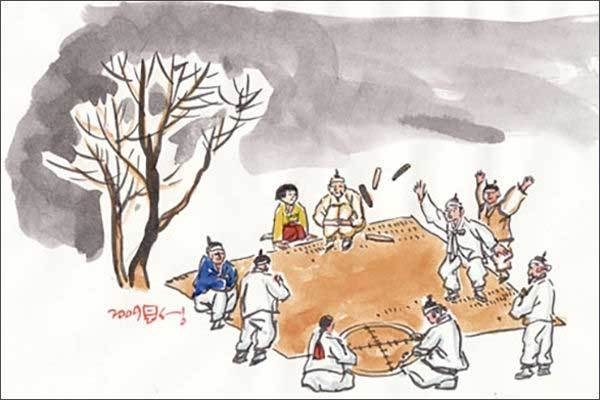

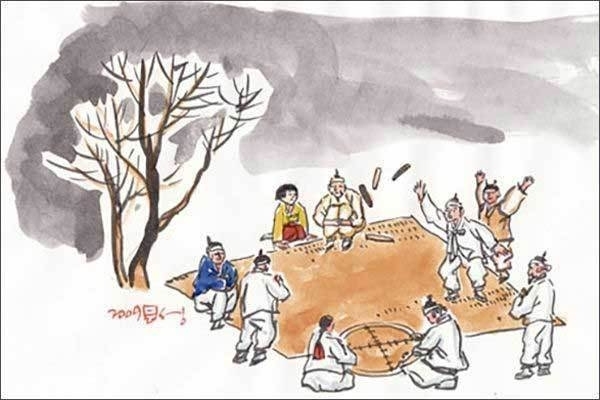

“동방의 풍속이 예로부터 세시를 중히 여겨 / 흰머리 할아범, 할멈들이 신이 났네 / 둥글고 모난 윷판에 동그란 이십팔 개의 점 / 정(正)과 기(奇)의 전략전술에 / 변화가 무궁무진하이 / 졸(拙)이 이기고 교(巧)가 지는 게 더더욱 놀라우니 / 강(强)이 삼키고 약(弱)이 토함도 미리 알기 어렵도다. / 늙은이가 머리를 써서 부려 볼 꾀를 다 부리고 / 가끔 다시 흘려 보다 턱이 빠지게 웃노매라.” 위는 고려말~조선초의 학자 목은 이색이 쓴 《목은고(牧隱藁)》에 나오는 시로 이웃 사람들의 윷놀이를 구경하면서 쓴 것입니다. 이 윷놀이를 할 때 던져서 나온 윷가락의 이름, 도ㆍ개ㆍ걸ㆍ윷ㆍ모는 원래가 가축의 이름을 딴 것으로 봅니다. 곧 도는 돼지를, 개는 개를, 걸은 양을, 윷은 소를, 모는 말을 가리킵..