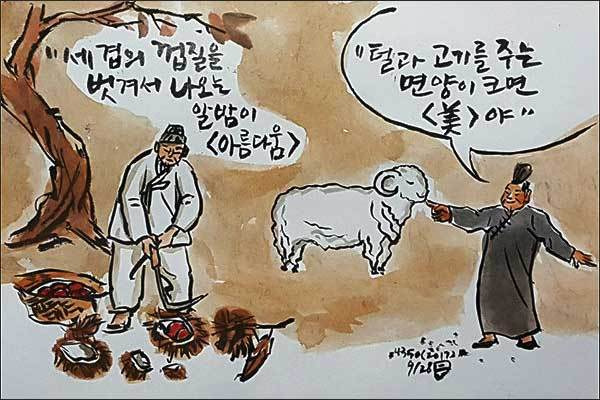

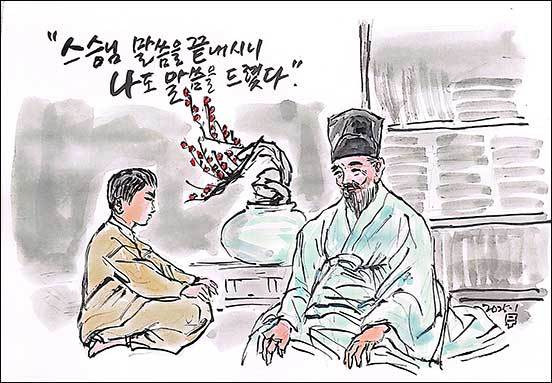

‘아름답다’는 그림씨 낱말이다. 그것을 국어사전들이 어떻게 풀이하고 있는지 먼저 살펴보자. 1) ① 사물이 보거나 듣기에 좋은 느낌을 가지게 할 만하다. ② 마음에 들게 갸륵하고 훌륭하다. 2) ① 사물, 현상의 상태나 모양이 조화를 이루어 마음에 만족한 느낌을 자아낼 만큼 이쁘고 곱다. ② 들리는 소리가 감정ㆍ정서에 맞게 조화를 이루어 마음에 만족한 느낌을 자아낼 만하다. ③ (사람들 사이의 관계 곧 언행, 소행, 덕행, 도덕, 동지애, 협조 정신 등이) 사람들의 지향과 요구에 맞게 바르고 훌륭하다. 3) ① 보이는 대상이나 음향, 목소리 따위가 균형과 조화를 이루어 눈과 귀에 즐거움과 만족을 줄 만하다. ② 하는 일이나 마음씨 따위가 훌륭하고 갸륵한 데가 있다. 보다시피 1)《우리말큰사전》과 3)《표..