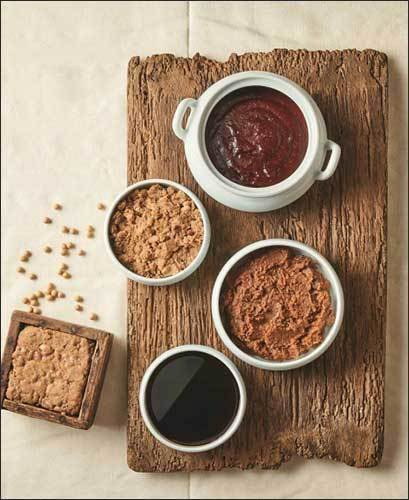

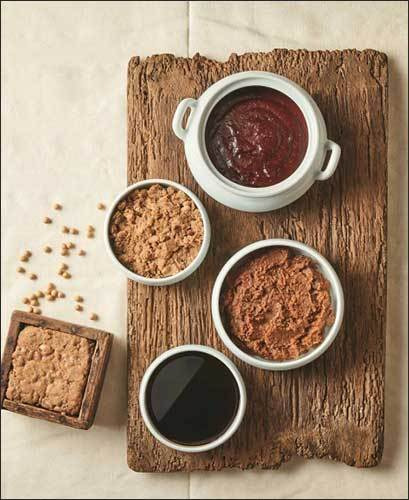

지난 12월 3일 오후(현지 시각) 파라과이 아순시온에서 열린 제19차 유네스코 무형유산 보호협약 정부간위원회(12. 2.~12. 7.)는 「한국의 장 담그기 문화(Knowledge, beliefs and practices related to jang-making in the Republic of Korea)」를 유네스코 인류무형유산 대표목록에 등재하였습니다. 유네스코 무형유산위원회는 ‘장 담그기’라는 공동의 행위가 관련 공동체의 평화와 소속감을 조성한다며, 「한국의 장 담그기 문화」가 무형유산의 중요성에 대한 인식을 제고하고 문화다양성 증진에 이바지하는 등 인류무형유산 등재 요건을 충족한다고 평가하였지요. ▲ 「한국의 장 담그기 문화」 - 한국의 장(된장, 고추장, 간장 등) -- 문화유산청 제공 「..