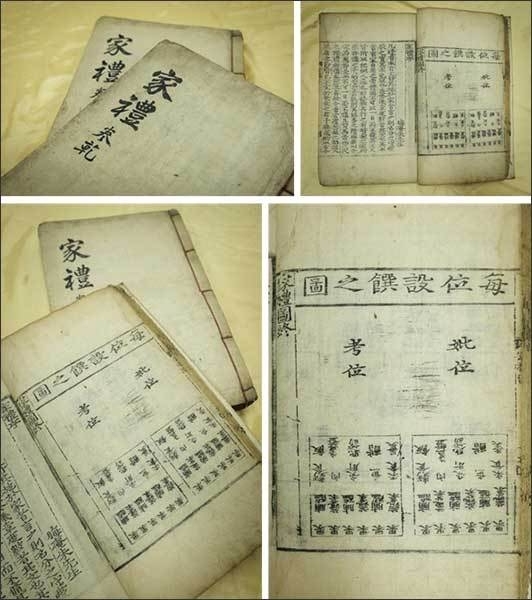

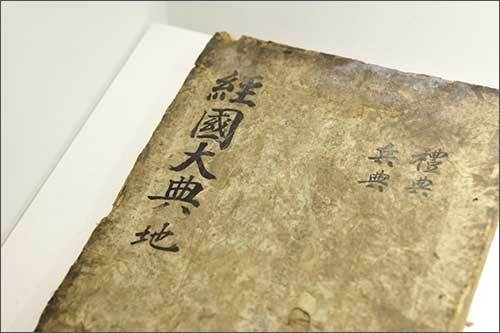

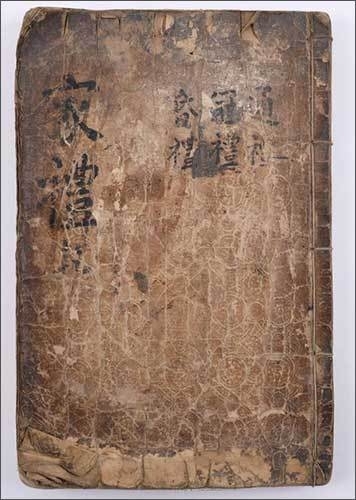

한국국학진흥원(원장 정종섭)은 제례문화의 바람직한 계승을 위해 ‘제례문화에 대한 오해와 편견’이라는 기획기사를 마련했다. 네 번째 주제는 ‘홍동백서 조율시이’, 근거없는 제사상차림이다. “남의 집 제사상에 감놔라 배놔라” “남의 집 제사상에 감놔라 배놔라 한다”라는 말이 있다. 쓸데없이 남의 일에 간섭하지 말라는 뜻이다. 이 말은 조율시이棗栗柿梨) 곧 과일은 대추·밤·감·배의 순서로 배열한다는 제사상차림에서 유래되었다. 제사상에 제물을 차리는 방식을 진설법이라고 한다. 대표적인 것으로 ‘조율시이와 홍동백서’(紅東白西 - 붉은 것은 동쪽에 차리고 흰 것은 서쪽에 차린다)가 있다. 그런데 이러한 진설법이 근거 없는 원칙이라는 의견이 있다. 조상제례의 지침서인 의 제사상차림에는 과일의 구체적인 명칭을 제시하지..