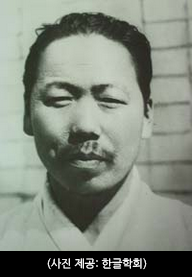

“조선은 예부터 국문이 있었으니 신지비사(神誌秘詞)는 그것이 어떤가는 알지 못하나… 세종 25년에 정음청을 궁중에 두고… 예전부터 내려온 문자를 정리하고 연구하고 골라 자모 28자를 정하여… 국민에게 반포하니 이것이 즉 훈민정음(즉 언문이라 함.)이라. 세계 문자 가운데 가장 신식의 것으로 동양의 알파벳식 문자로 그 정교함이 문자의 역사상 특별히 뛰어난 것이다.” - 권덕규의 ≪조선유기≫ 중에서 암흑 속에서도 빛났던 자긍심 권덕규는 1913년 서울 휘문의숙을 졸업하고 모교와 중앙학교·중동학교에서 우리글과 우리 역사를 가르쳤다. 주시경의 뒤를 잇는 국어학자들 가운데 한 사람으로서 1921년 12월 3일 조선어연구회 창립에 참여하였다. 그 뒤 조선어학회의 역사적인 사업이라 할 수 있는 ≪큰사전≫ 편찬에 참여..