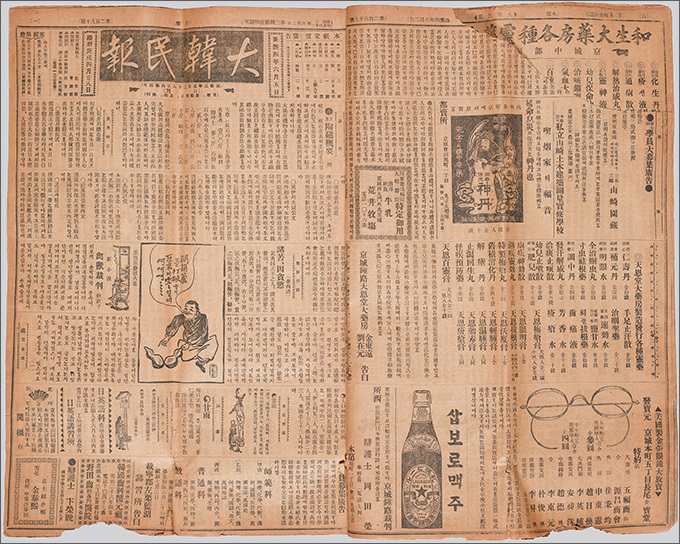

우리나라의 역사에서 대한제국(1897~1910) 시기는 근대의 희망과 아픔이 공존했던 시기였습니다. 침략적 제국주의가 만연하던 시대에 우리나라로 침탈해 들어오는 외세를 막아내기 위해 무력투쟁(武力鬪爭)을 비롯한 여러 자강(自强)과 계몽운동(啓蒙運動)을 각계각층에서 펼쳤으나, 끝내는 그 빛을 보지 못하고 일제강점이라는 어두운 역사를 경험하게 되었습니다. 조선에 근대 문물이 들어오던 시기는 외세의 위협이 날로 늘어나는 때였기 때문에, 이때의 근대 문물은 이러한 어려움을 이겨내려는 방편으로 쓰이기도 하였습니다. 그 가운데 대표적인 것이 ‘신문(新聞)’입니다. 그렇게 발행된 우리나라 최초의 신문은 『한성순보(漢城旬報, 1883~1884)』였고, 그 후로 『한성주보(漢城週報, 1886~1888)』, 『독립신문(獨..