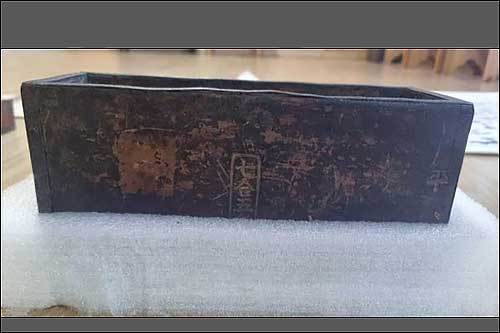

국가유산청(청장 최응천)은 「국가표준 도량형 유물(7합5작 가로긴 목제 되)」과 「부산 범어사 괘불도 및 괘불함」을 국가등록문화유산으로 등록 예고하였다. 「국가표준 도량형 유물(7합5작 가로긴 목제 되)」은 1902년 평식원에서 제정한 도량형 규칙을 기준으로 하는 것이 아닌, 1905년 농상공부 평식과의 도량형법에 따른 칠합오작(七合五勺, 약 1,350㎤에 해당하는 부피) 부피를 기준으로 하는 되(升)로, 공인기관의 검정을 받았음을 알 수 있는 ‘평(平)’자 화인(火印, 쇠붙이로 만들어 불에 달구어 찍은 도장)이 확인되었다. 해당 유물은 당시의 도량형 운영 체계와 근대기 도량형 및 생활사의 변천을 보여주는 것으로, 앞서 국가등록문화유산으로 등록된 국가기술표준원 계량박물관 소장 ‘국가표준 도량형 유물(총 ..